うつ病でどうしても働けなくなった際に積極的に活用したいのが生活保護制度。

うつ病になった時こそ、最低限度の生活を保証する上で非常に重要です。

そこで今回は、うつ病になった際の生活保護の条件や受給できる金額。

そして、打ち切られてしまうパターンも含めて解説致します!

- うつ病になってしまい生活保護の受給を考えている

- 生活保護の申請の方法が知りたい

- 生活保護受給後、打ち切られる事はあるのか

うつ病で生活保護を受ける条件

うつ病の方が生活保護を受ける条件も、通常の方と同じですが

一点、大きく異なるものがあるとすればうつ病による稼働能力(働く力)の程度です。

他の点はあらゆるもの活用して、その地域の最低生活費以下の生活費しか得られない場合は受給が可能です。

あらゆるものとは主に、以下の4つの点から調査員に評価されます。

- 生活保護以外の制度の活用

- 資産の活用

- 能力の活用

- 扶養義務者の活用(こちらは解釈が諸説あるので解説いたします。)

特に、この能力の活用の点でうつ病の場合は働く事が難しいため証明がしやすくなります。

それでは順番に解説していきます。

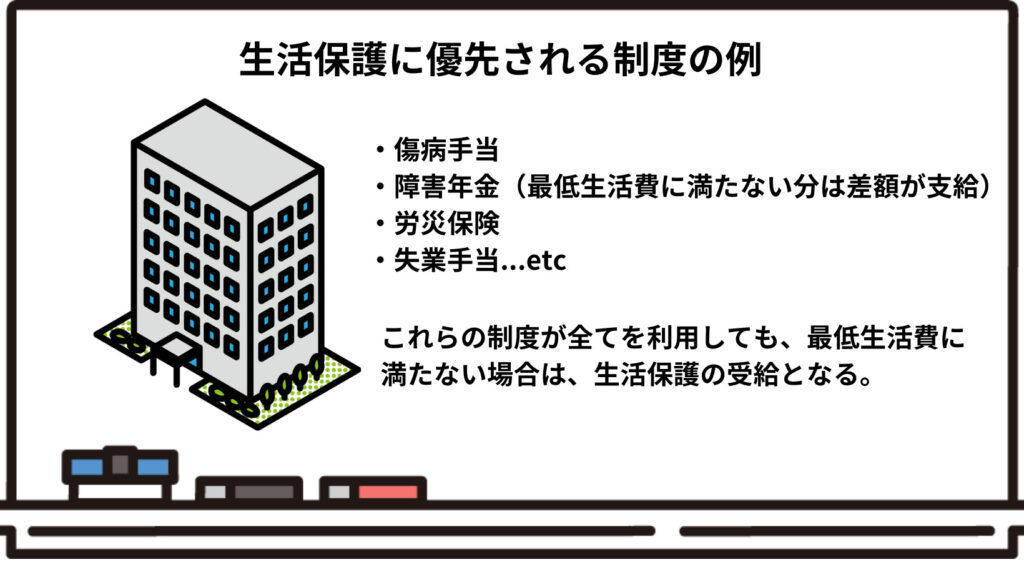

うつ病になった際の生活保護以外の制度の活用

うつ病になってしまった場合、生活保護の申請をする際に注意したいのは、まず生活保護以外の給付が優先させられるという事です。

生活保護の要件の中に、あらゆるものの活用という項目があります。

これは、「生活保護以外のあらゆる制度や、持っている資産も含めて活用し、それでもダメなら生活保護制度を利用しなさいという」

といった趣旨です。

うつ病になってしまい、考えられるうる制度として具体的には、

- 傷病手当

- 労災保険

- 失業保険

などが挙げられます。

また、障害年金については受給してもなお最低限度の生活基準以下であれば、 生活保護の額から年金額を差し引いた差額のみが生活保護費として支給されます。

従って、他の手当など受給できるものがないか確認してから申請を行うようにしてください。

(例えば、傷病手当であれば受給が終了する1年6ヶ月経過後など)

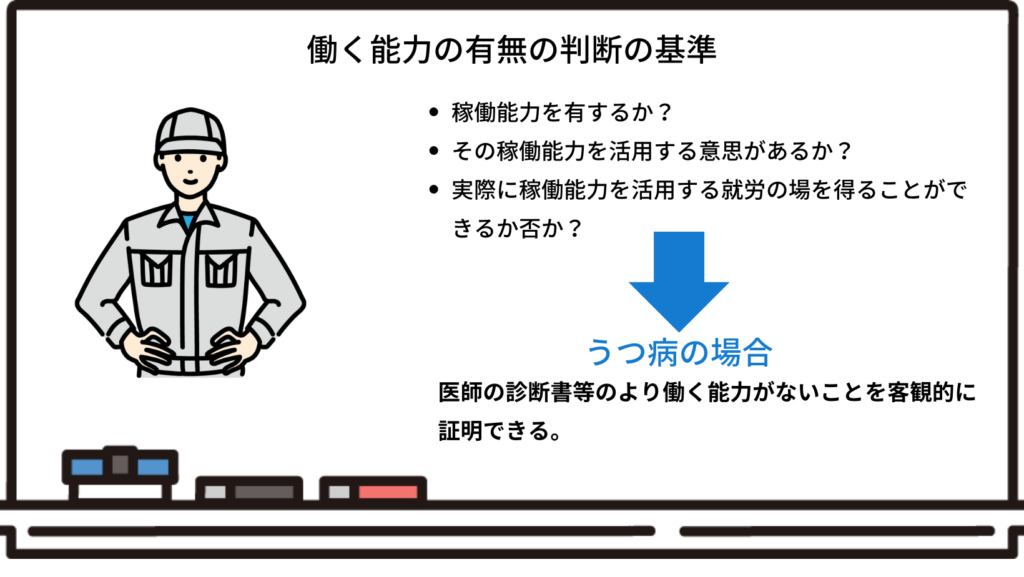

働く能力の活用(うつ病により働けない証明)

うつ病の方が生活保護の申請を行う際に、重要なポイントとして

精神疾患により働けないかどうかというところです。

通常、生活保護の申請時の働く能力については、主に以下の3点から評価されます。

- 稼働能力を有するか

- その稼働能力を活用する意思があるか

- 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か

参考:厚生労働省-保護の要件(稼働能力の活用)の在り方についてhttps://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0714-3a9.html

稼働能力を有するか→働けるかどうか

この「稼働能力を有するか」については、働けるかどうかという点なのですが

本来は申請後、年齢、性別、経歴、健康状態、家族の状況から客観的に判断されます。

ここでうつ病の場合は医師の診断の際に診断書を発行してもらう事で

就労できるか、どうかが証明しやすくなります。

必須ではありませんが、診断書の作成を医師に依頼する場合は

生活保護を申請する旨を伝え

働けないと医師より判断されたのであれば、

「就労不可」の文言を加えて貰ってください。

また、年齢が若いからうつ病であっても生活保護の申請が通らないと言う事はありません。

前述した厚生労働省による資料でも、明確に否定されています。

参考:厚生労働省

「例えば求職活動を行っていても現実に働く職場がない場合には保護を受けることができ、よって、申請時において、単に稼動年齢層であるのに就労していないことをもって申請を却下することは適当ではない。」

その稼働能力を活用する意思があるか

これは、具体的に「働こうと努力したか?」と言う点が評価されます。

過去の判例では、「友人に紹介されたのに働かなかったために保護受給に該当しない」

(平成9年8月8日名古屋高裁判決。平成13年2月13日最高裁判決も同判決の内容を支持。)

といったケースもあります。

例えば、「積極的にハローワークなどで職探しを行ったか?」

などが挙げられますが、うつ病の場合は

- 働いている途中で、うつ病に働けなくなった。

- うつ病により働く事が難しい(前述の診断書による就労不可など)

で証明していく形となります。

実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か

こちらは、「申請者が実際に働ける場所を得る事ができるかどうか?」が調査員により客観的に判断されます。

診断書で就労不可という書類がない場合は、例えばうつ病を抱えながら働ける場所。

具体的には、障害者雇用や就労移行支援などが検討される形となります。

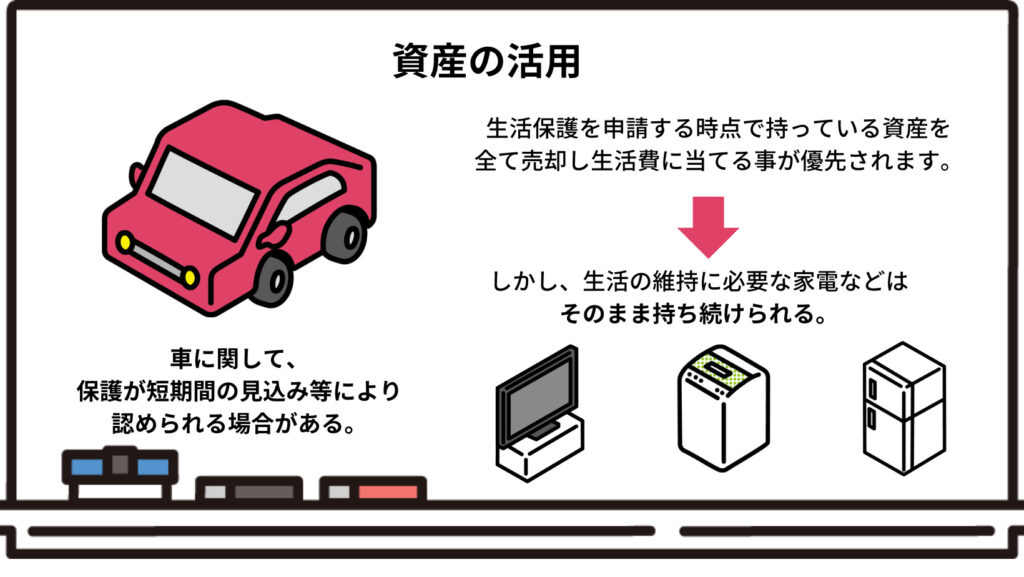

保護申請時点で持っている資産の活用

生活保護を申請する時点で持っている資産を全て売却し生活費に当てる事が優先されます。

この場合は、自宅や車、持っているブランド物なども含めて評価されます。

ただし、家電などは最低限度の生活を維持するのに必要なため売却する必要はありません。

持ち家の場合は、各市町村の判断により活用して方が良いと判断されればそのまま持ち続けられるケースもあります。

賃貸に関して、多くに市町村では賃料が高い事を理由に生活保護を却下する場所も多いため

あらかじめ引っ越すなどして

その地域の住宅扶助以下の物件に引っ越すと良いでしょう。

どうしても引っ越し費用が捻出できない場合は、社会福祉協議会の生活福祉資金の活用などが良いでしょう。

特に精神障害者手帳を所持している場合、生活を立て直す資金として

単身で15万円・世帯では20万円まで利用できます。

また、原則連帯保証人必須ですが相談により、保証人を立てない事も可能です。

参考:厚生労働省-生活福祉資金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html

生活保護法では、ペットに対する言及はありません。

また、生活保護を申請することによりペットと別れなければならないと考えている人も多いと思いますが、

私自身の経験の話になりますが、過去ペット(ワンちゃん)を飼っている精神疾患の一人暮らしの女性の生活保護申請のサポートを行いました。

その女性が作業所に通おうとする努力などが見えていた事もあり、保護の申請は通りました。精神衛生上ペットを取り上げる事はより稼働能力を損なう事にもなりかねませんし、その旨をしっかり説明すれば変わらず飼い続けることはできるでしょう。

しかしながら、ペットを飼っているからといって追加で保護費は支給されませんので

最低生活費の保護費を切り詰めながら飼う覚悟が必要です。

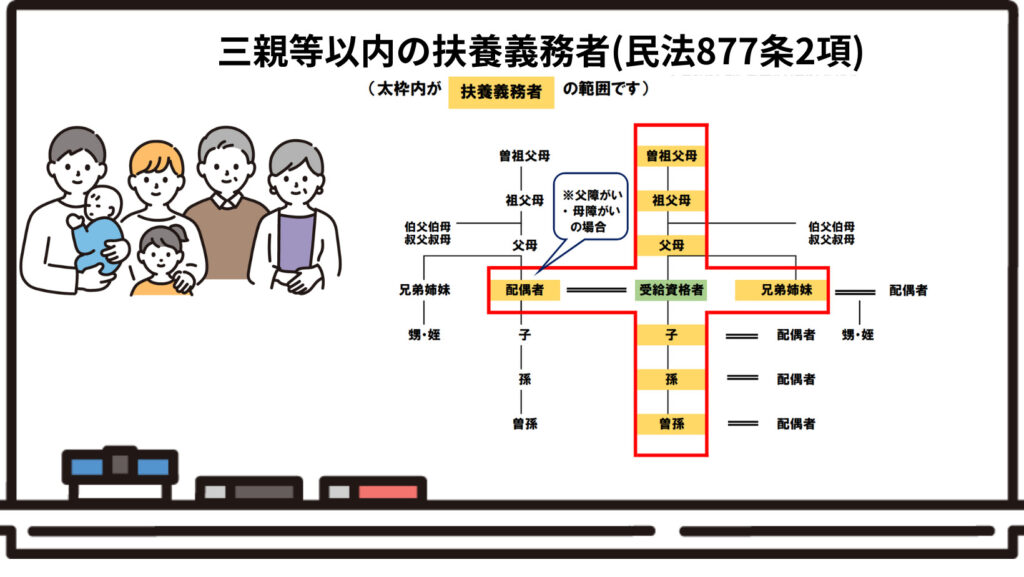

扶養義務者による扶養

まず、こちらを解説する前に

うつ病で生活保護受給を考えている方の中には、親族に連絡が行くのが怖くて申請を躊躇している方も多いのではないでしょうか?

こちらの親族への連絡は必ずされるものではありません。

市町村によって5%〜70%と連絡するかしないかは市町村によって異なります。

参考:衆議院-生活保護申請における扶養照会と民法第八百七十七条第一項、第二項及び第七百五十二条の扶養義務規定に関する質問主意書

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a211080.htm

こちらの根拠としては、民法に3親等以内の扶養義務が記載されているからなのですが、

扶養義務者がいるからといって保護を受けられないと言う判断基準ではない事を厚生労働省も記載していますし

扶養義務者が以下のような場合は、扶養照会はされません。

① 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主た る生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)未成年者、 概ね 70 歳以上の高齢者など

② 要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない (例えば、当該扶養義務者に借金を重ねている、当該扶養義務者と相続 をめぐり対立している等の事情がある、縁が切られているなどの著しい 関係不良の場合等が想定される。

なお、当該扶養義務者と一定期間(例え ば 10 年程度)音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合 は、著しい関係不良とみなしてよい。)

③ 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、 虐待等の経緯がある者等)

ただ、生活保護の目的は最低生活を保証すると共に、自立を助長する点にあります。

こちらの生活保護における扶養の意味は、精神的な扶養(つまり支え)も含まれます。

従って、理由があり照会されたくない場合は事情を説明し扶養が期待できない旨をしっかりと伝えるようにしましょう。

原則、この扶養者の照会は申請者の申告が原則だからです。

参考:扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について

うつ病でも生活実態により生活保護が受けられないケース

生活保護の受けられる条件については、うつ病であっても同じですが

特に注意したいのが、生活保護は世帯単位でしか申請を行えない事です。

この世帯というのは、住民票や戸籍上の世帯ではなく

実態としての、一緒に生活を共にしている人の事を言います。

実家住まいの場合

実家住まいの場合、うつ病である自分だけが生活保護を受ける事はできません。

この場合、一緒に住んでいる家族も含めて生活保護を申請する必要があります。

まずは、家族で扶養する事が最優先となります。

彼氏・彼女と同棲している場合

彼氏・彼女と同棲している場合、収入を一緒にして家計を一緒にして生活している場合は

カップルで一世帯と判断され、カップルの収入を元に計算されます。

結婚している場合

夫婦の場合も、もちろん配偶者の収入も合わせてカウントされます。

また、配偶者の扶養義務は親・兄弟よりも強いため

配偶者で扶養する事ができないか、最も強い扶養義務が生じます。

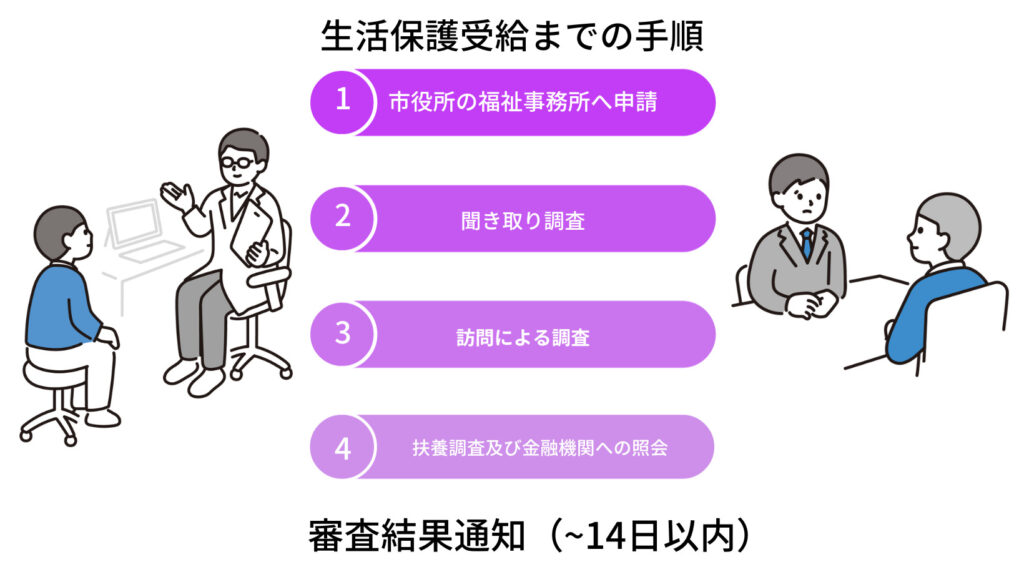

うつ病における生活保護の申請の方法

それでは、具体的に生活保護の申請の手順を解説いたします。

① 最寄りの福祉事務所(生活保護課)に申請

まずは、最寄りの福祉事務所(市役所の生活保護課)に相談に行きます。

この時、住民票の住所地の市役所に行く必要はありません。

申請の際の注意点

窓口で対応を行う職員には、水際作戦と言われる申請に否定的な職員も存在します。

相談に行くと、とにかく根掘り葉掘り現在の状況について聞かれます。だいたいは以下の2点です。

「不正しようとしていないか?」

「保護を受けなくても済む手立てはないか?」

しかし本来、生活保護は、

生活保護を申請する意思を明確に示した時点で「申請された」となり、

本来は、福祉事務所を訪れて、

氏名・住所などとともに「生活保護を申請します」と口頭で述べるだけでも法律上は構いません。

基本的に職員は、水際作戦と呼ばれる質問攻めで相談だけで

終わらせようとして申請書をなかなかくれません。

申請書が提出されてしまえば、市役所は必ず保護の可否について調査しなければならないためです。

また、どうしても申請書がもらえない場合は、以下のように他の都道府県から申請書をダウンロードして提出しても構いません。

何より法律上は意思表示が重要となります。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/shinsei.html

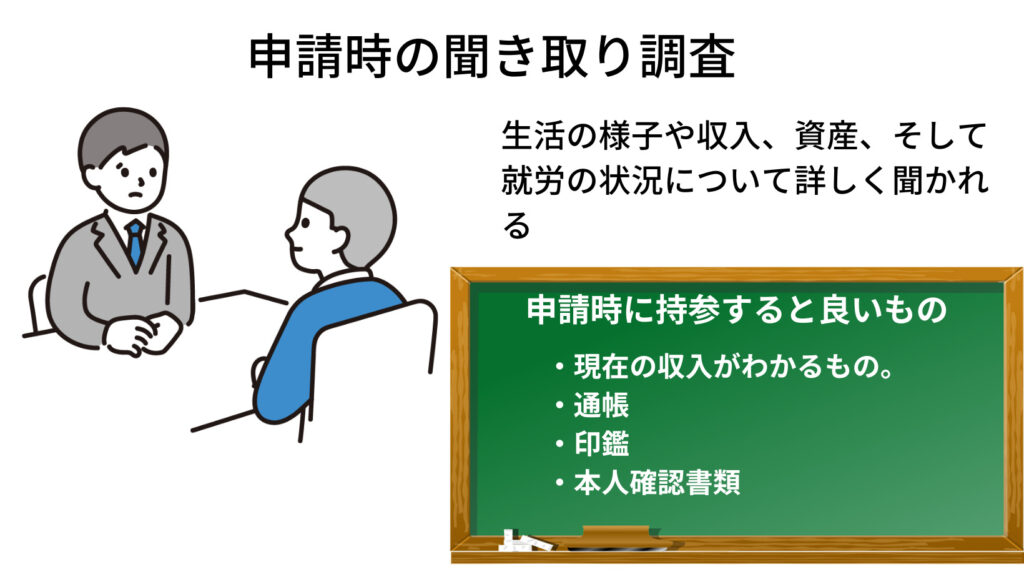

申請書以外の必要な持ち物

上記の申請書の記入が完了したら、必須ではありませんが

以下の書類を合わせて持っていくと良いでしょう。

- 現在の収入がわかるもの。

- 通帳

- 印鑑

- 本人確認書類

- 現在の住まいの賃貸借契約書(家賃がわかるもの)

申請を行える人

申請する人については、原則、生活保護は「申請保護の原則」というのがあり

本人の申請に基づいて申請を行わなければなりません。

しかしうつ病などの病気で外に出れない時などは、

最寄りの福祉事務所、生活保護課に電話をする事により

職員に来て貰い申請を行う事や、親族で申請を行う事も可能です。

申請時の聞き取り調査

その後本人に対して、面談の形で調査が行われます。

主に生活の様子や収入、資産、そして就労の状況について詳しく聞かれます。

これは、生活保護要件に合致しているか詳しく調べるためです。

要件を満たしている場合、正直にお話しください。

プライベートな事は言いたくなければ「わかりません」で大丈夫です。

② 訪問による調査

次に申請されている資産状況が本当か訪問により調査が行われます。

また、この際に同居している世帯が申請通りかどうかも確認されます。(世帯単位の原則)

扶養調査及び金融機関への照会

このタイミングで扶養義務者への調査が行われます。

あらかじめ、連絡されたくない扶養義務者がいる場合は、以下のような「扶養届書」を記入し提出しておきましょう。

参考:松山市「扶養届書」

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/fukushi/seikatsu/seiho-5.html

③ 審査結果の通知(14日以内)

審査の結果、保護が決定か?却下か?の通知書が自宅へ郵送されます。

保護決定通知書には受給できる金額などが記載されており、この時に受給金額が確定します。

うつ病患者が生活保護が打ち切られるケース

うつ病での働けない事を理由として生活保護を申請した場合、症状についての報告を定期的に求められます。

この時、場合によっては検診の命令が行われる事があります。

この検診によって打ち切られるケースがあるのでいくつか解説していきます。

生活保護決定後、医師の治療を受けていない場合

生活保護決定したその後、医師の治療を受けていない場合

病院へ行くよう命令(検診の命令)が行われます。

この命令が行われる基準としては、

働く能力があるのではないかと、疑われてるときや病状に疑いのある時なので注意が必要です。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000305401.pdf

この命令を無視した場合は、即座に生活保護の打ち切りが行われます。

検診の結果、就労可能なった場合

検診の結果、就労が可能なった場合は、就職の指導が行われます。

ほとんど場合はハローワークの協力の元行われ、職場の斡旋などがなされます。

職場が見つからない期間は、生活保護を受給できますのでご安心ください。

うつ病の生活保護でもらえる金額(具体例付)

それでは具体的にうつ病の場合、生活保護でもらえる金額の算定方法を解説します。

生活保護費の支給の計算は複雑なので

まずはうつ病の方の具体例を元に見て頂き、その後に計算方法を解説致します。

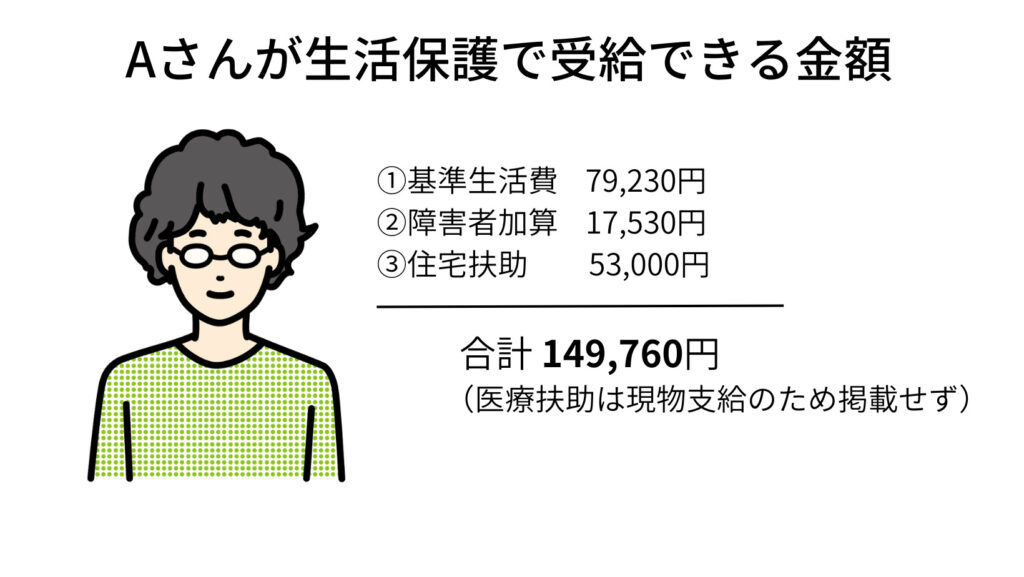

Aさんの状況

- 住んでいる場所: 東京23区在住【1級地-1】

- 年齢:34才

- 疾患:うつ病

- ストレスがかかる状況で、日常生活に負荷がかかる。

- 精神保健福祉手帳2級所持

- アパートの家賃53,000円

①基準生活費 79,230円

②障害者加算 17,530円

③住宅扶助 53,000円

合計 149,760円

(医療扶助は現物支給のため掲載せず)

それでは、順番に解説していきます。

(金額はお住まいの地域により多少前後しますが、今回は東京23区在住【1級地-1】

で計算しますが、概ねこの金額程度となります。)

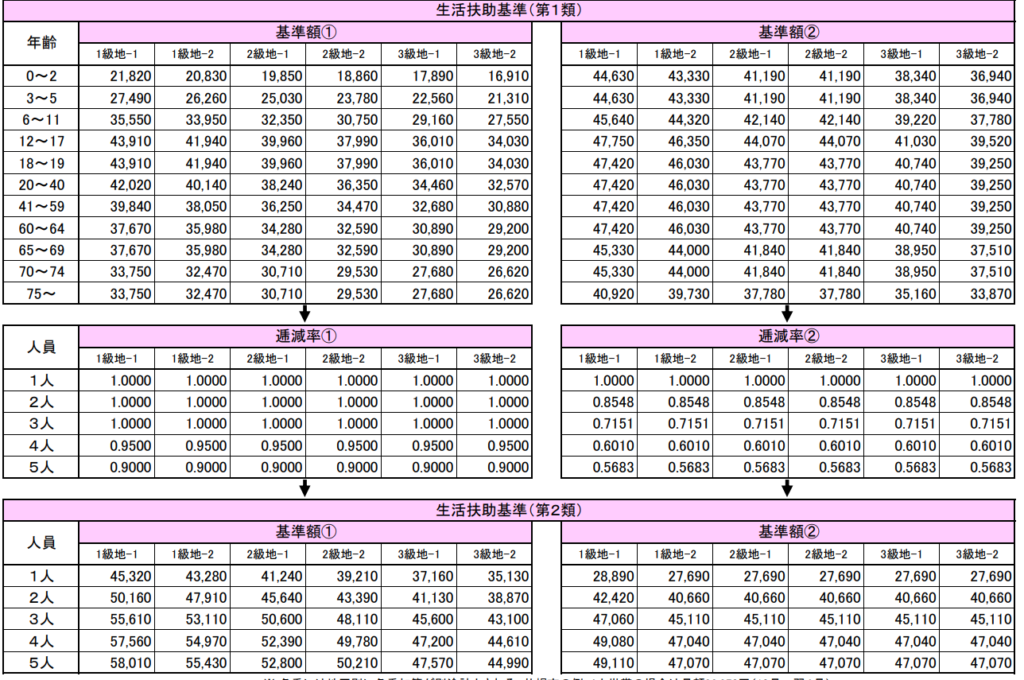

①基準生活費

まずは、年齢と世帯人員別により算出されます。

A.年齢による生活扶助基準費・居宅(第一類)

B.世帯の人員による倍率がかかる逓減率

そして、

C.世帯による生活扶助基準費・居宅(第二類)

の三つから算出され、

A×B + C より基準生活費が算出されます。

②障害者加算

精神疾患により精神障害者に認定された場合は別途、金額が加算されます。

金額は地域と障害者手帳の等級により異なります。

| 障害者手帳 1級 | 1級地(26,310円) |

| 障害者手帳 2・3級 | 1級地(17,530円) |

③住宅扶助

住宅扶助の場合、各々土地のより住宅費の限度額があり

その限度の範囲で支給されます。

一時的な支給金額がある。

他にも一時扶助という一時的な支給がありますが、非常に多くの項目があるので

ここではうつ病特有の利用の可能性があるものを紹介致します。

通院に関する費用

うつ病などで病院に定期的な通院を行う際、人混みを避けたいため電車で行くのが難しかったり、

通院の回数が多いため交通費が高くなる場合があります。

そんな時に利用できるのが、「通院移送費」となります

利用できるケース

主に以下のようなケースで「通院」の費用を請求できます。

- 病院へ電車・バスなどで通院する場合の交通費

- 病気や障害の状態により電車・バスを利用するのが難しい場合の交通費

- お医者さんを自宅に呼ぶ際の交通費

従って症状のため、

電車・バスを利用するのが難しい場合であればタクシーなどを利用する事も可能です。

安心して、治療に専念する事ができます。

交通費の請求方法

交通費の領収書をしっかりととっておき

かかりつけの医師より、

「給付要否意見書(移送)」という交通費の必要性の書類を記入してもらいます。

医療費

医療費に関しても、自己負担はなく生活保護費より支給されます。

但し、うつ病などの精神病の場合は、医療扶助ではなく「精神通院医療証」という

、精神の通院に限って利用される医療証が発行されます。

まとめ

今回はうつ病の方の生活保護についてまとめました。

生活保護は自立のための制度です。

焦らず治療に専念するためにも、無理せず生活保護を申請してください。

参考文献

- 生活保護手帳2020年度(中央法規)

- 生活保護手帳別冊問答集2020年度(中央法規)

- 精神障害のある人と家族のための生活・医療・福祉制度のすべてQ&A第11版(萌文社)

注目 就労移行支援WithYou

精神疾患の就職支援・復職支援を行なっている就労移行支援事業所・リワーク施設。

大阪府・兵庫県の指定を受けて施設で関西圏を中心に支援を行なっています。精神疾患の就職・復職支援で数多くの実績を誇り、専門性の高いプログラムを提供しています。

\WithYouのサポート内容/・交通費・テキスト代・昼食の補助制度が魅力

・簿記やIT、医療事務、動画編集など職業別コースや講師陣が充実

・認知行動療法やSSTなどを専門家から受けれる