「適応障害で休職予定だけど、その間の生活費は?」

「適応障害で休職を検討しているけど、上司への伝え方は?」

適応障害(Adjustment Disorder)とは、自分の置かれた環境にうまく慣れることができずストレスが過度にかかることによって気分の落ち込み、意欲の低下、不眠や身体症状が出現し、社会生活に支障をきたしている状態です。

適応障害による休職は長期化することも多いため、

「貯金を切り崩してやっていけるだろうか」や「休職中の生活費はどうしよう。。。」など

医療費や生活費など金銭面での不安を抱える方も少なくありません。

そこで今回は、適応障害の休職期間中の手当や給与、期間毎の過ごし方、会社への休職の伝え方から、原因や症状、治療方法、支援機関、お医者さんとの付き合い方、復職後の悩みに至るまでの全容を詳しく解説します。

また、適応障害の仕事との付き合い方は以下の記事をご覧ください。

休職時の上司への伝え方や、メールの例文をお探しの方はスキップボタンをご活用ください。

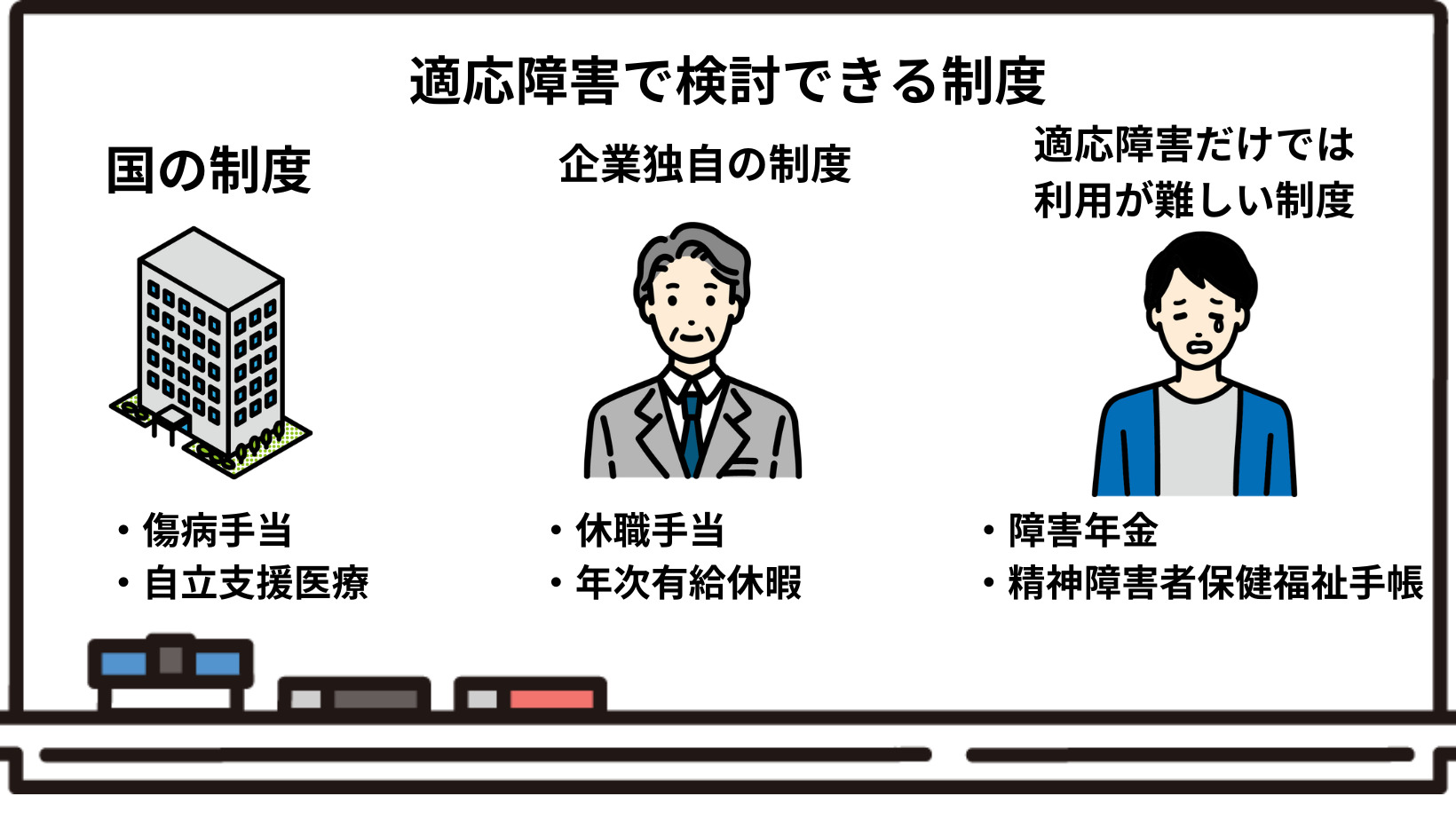

適応障害の休職期間中に受けられる制度一覧

現在、医療費の負担軽減や生活費を補填する様々な制度があります。

健康保険による自己負担額を1割にまで軽減できる「自立支援医療制度」や、

給与の6割程度の手当を給付してくれる「傷病手当金」など。

これらの制度について具体的に適応障害の休職期間中に受けられる制度と支給条件を解説していきます。

傷病手当金について

適応障害の休職期間中に給与の支給がない、または一部支給の場合で傷病手当金の金額よりも少額の場合は、国民健康保険制度の傷病手当金を申請することが可能です。

傷病手当の支給条件は以下となります。

- 精神障害を含む、怪我で療養中であること

- 病気や怪我のため仕事ができない状態であること

- 最初に仕事を休んだ日から4日以上経過しており、3日間連続して休んでいること。

- 休んでいる期間は有給休暇などの給与の支払い対象となっていないこと。支給されるのはあくまでも給与の支払いがされていない期間。

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明がある場合は支給対象となります。

また、自宅療養の期間についても支給対象となります。

ただし、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である場合に限ります。

業務上や通勤災害によるものや、病気とみなされないものは支給対象外となります。

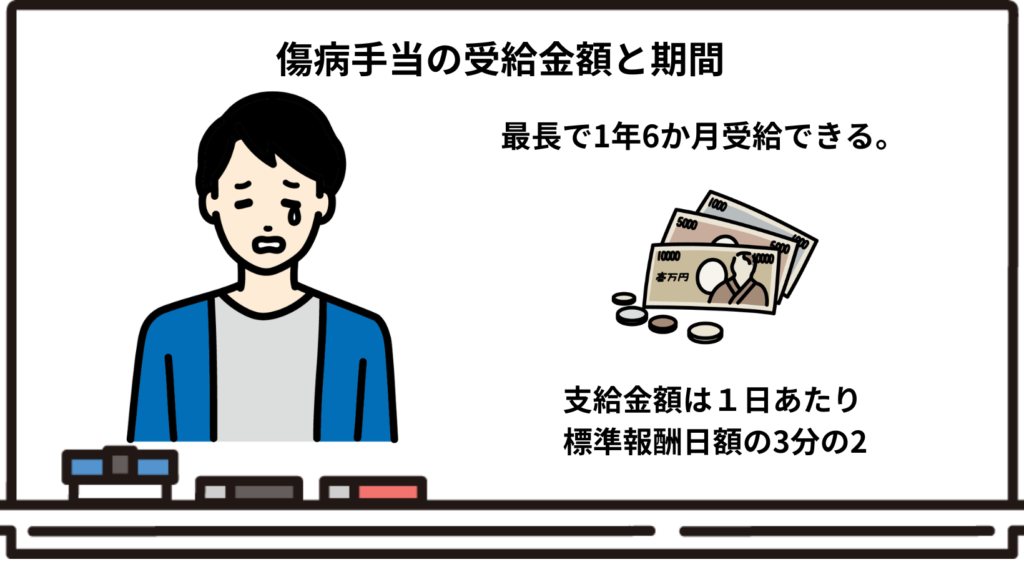

傷病手当金の支給期間と金額

傷病手当金の支給期間は最長で1年6か月です。

支給金額は1日あたり標準報酬日額の3分の2になります。

標準報酬日額とは、社会保険の算定に用いられる固定給です。その年の4月・5月・6月の3カ月間に支払われた給与の平均額から算出されます。

参考:全国健康保険協会「傷病手当金について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

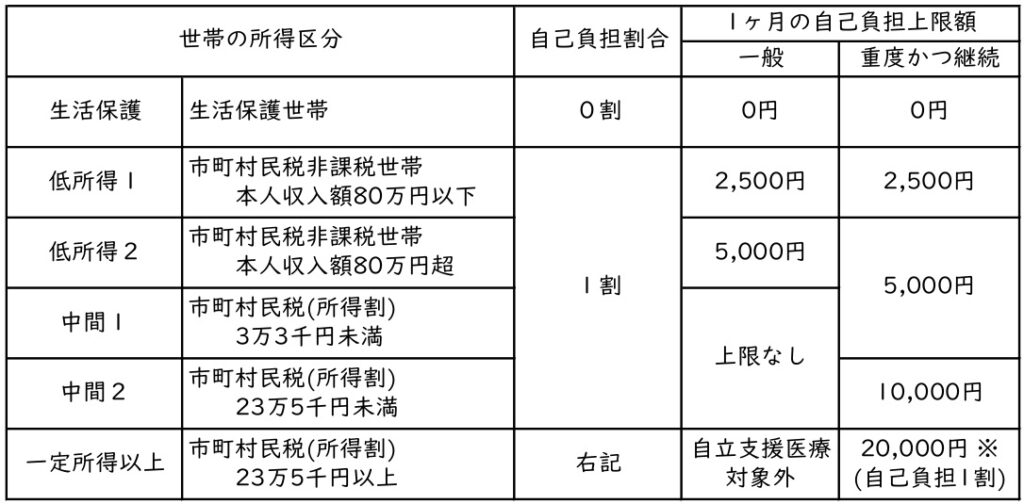

自立支援医療制度

公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。 (例:かかった医療費が 7,000 円、医療保険による自己負担が 2,100 円の 場合、本制度による自己負担を 700 円に軽減します。)

この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月当たりの負担には上限を設けています。上限額は、世帯(※1)の所得に応じて異なっています。

自立支援医療は都道府県や指定都市により実施される、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する目的の制度です。

参照:厚生労働省「自立支援医療」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html

企業が行う保証制度

適応障害の原因が企業側に起因する場合は、企業側で療養中の費用を保証してくれる場合がありますが、

それとは別に企業側が休職者に向けて給付される制度には一般的に以下のものがあります。

休職手当(病気休暇手当)

適応障害による休職期間中に給与を一部補償するために、企業が休職手当を支給することがあります。休職手当は、企業の方針や労働契約によって異なり、通常の給与額よりも低くなることがあります。支給の有無や金額は企業ごとに異なるため、雇用契約や企業の規定を確認する必要があります。

年次有給休暇

年次有給休暇とは一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復して、ゆとりある生活を保証するために付与される休暇のことです。休職前後に使用されるのが一般的です。

障害年金は受給できる?

適応障害は障害年金の認定の対象とされていません。

適応障害は、国際疾病分類で神経症に分類されているため、障害年金の認定の対象外とされています。神経症の場合は、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

適応障害単独での診断では原則として障害年金認定の対象とされませんが、抑うつ気分が蔓延している等、精神病の病態がある場合は主治医にうつ病と追記を依頼し、障害年金を認定していただけるケースもあります。

http://gyosei-bunsyo.net/h20-22smpl.pdf

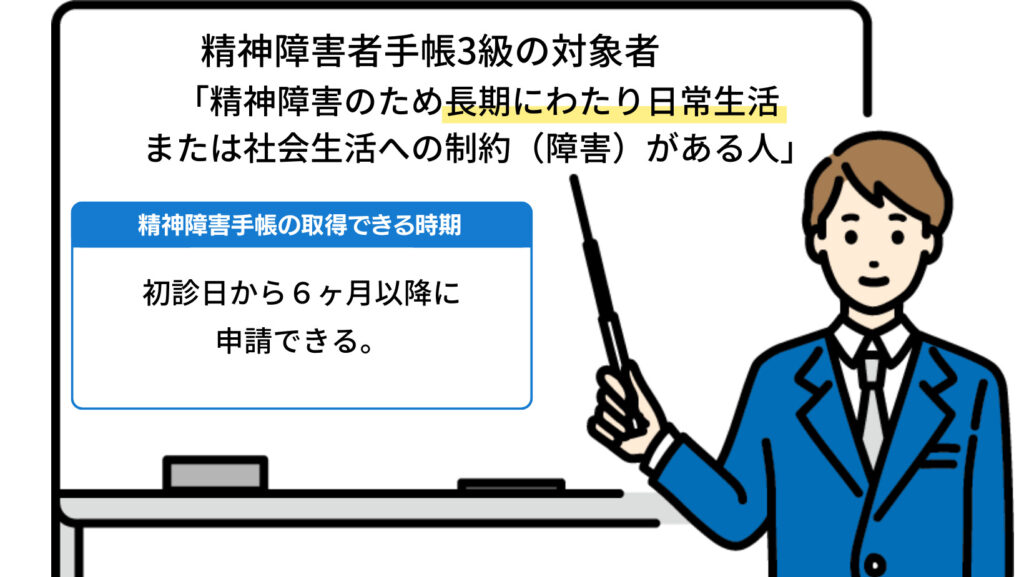

精神障害者保健福祉手帳は取得できる?

精神障害者保健福祉手帳は、長期の生活能力障害を前提としています。そのため、

適応障害はうつ病と異なり、原因となるストレスを取り除き、目安として6か月程度休養することで回復すると言われているため、精神障害者保健福祉手帳の対象から外されている都道府県が多いです。

ですので、適応障害単独の診断では、精神障害者保健福祉手帳は取得が難しいとされています。しかしながら、適応障害が6カ月を超えても回復しない場合は適応障害以外の傷病名がつく可能性が考えられます。従って、精神障害者保健福祉手帳を取得できることもあります。 申請の際は主治医と相談のうえ行ってください。

精神障害者保健福祉手帳取得のメリットは、公共交通機関等の割引サービス、障害者雇用枠での就労、医療費の負担減、税金の控除などです。

より詳しくは以下の記事をお読みください。

参考:熊本県「精神障害者保健福祉手帳用診断書の留意事項(別紙)」

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/106835.pdf

及び、監修者の支援経験より

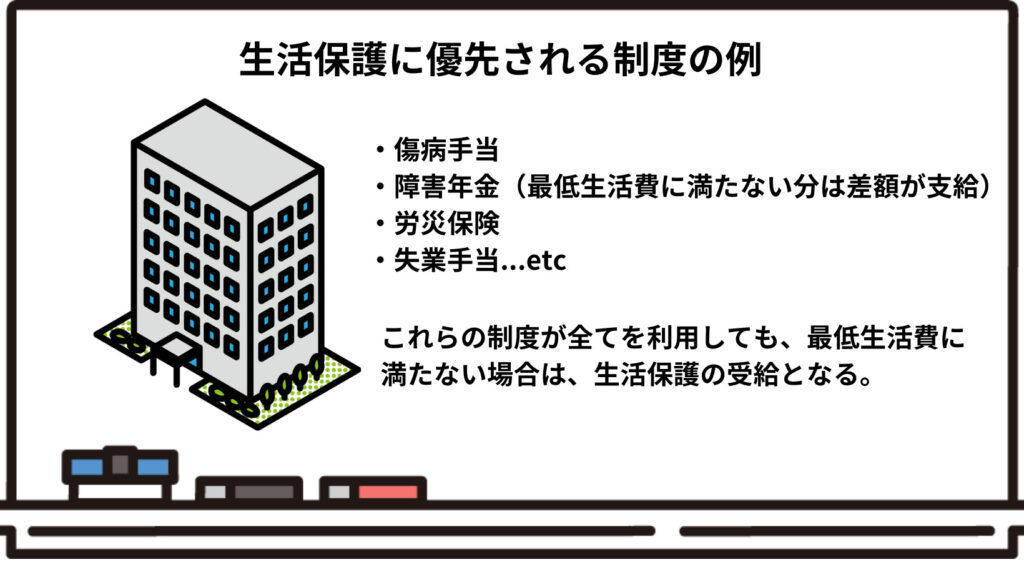

生活保護制度

適応障害による休職によって生活費をまかなえない場合、生活保護制度も検討される方も多いかと存じます。

しかし、生活保護制度はその他利用できる全ての制度を活用した後に利用が可能です。

従って、傷病手当の受給期間を過ぎても休職が続く場合は利用を検討すると良いでしょう。

参照:厚生労働省「生活保護制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

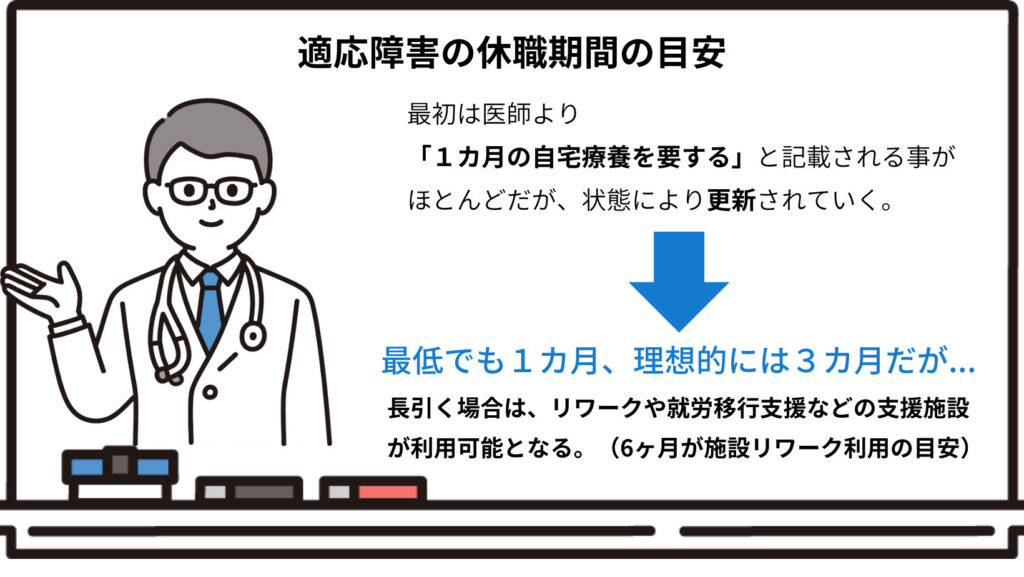

適応障害の休職期間について

勤続年数により、休職制度の対象となる従業員の範囲が限定されている場合や、取得できる休職期間が異なる場合があります。詳しくはお勤め先の就業規則をご確認ください。

適応障害の休職期間の目安は、最低でも1カ月、理想的には3カ月です。

医師から出される診断書には、「1カ月の自宅療養を要する」と書かれることが多いのですが、これは通常更新が可能なので心配する必要はありません。

1カ月後の状態に応じて「引き続き1カ月の自宅療養を要する」という内容の診断書を再度書いていただくことができます。

就労移行支援事業所などのリワーク施設(復職支援施設)を利用する場合は6カ月間程、必要となる場合もございます。

なぜ長い期間を休む必要があるかというと、理由は2つあります。

1つ目は、疲弊した心身の状態が回復するには、相当の時間がかかるということです。

場合によっては、回復まで半年から1年以上かかる場合があります。

2つ目は自宅療養をする目的が適応障害の回復と再発の予防の場合、この2つの課題を達成するには相応の時間が必要となります。

適応障害に至る認知の修正や、職場の環境調整はすぐにできるものではない為です。。

【あり?なし?】復職後に元の職場に復帰できる人・できない人を徹底調査

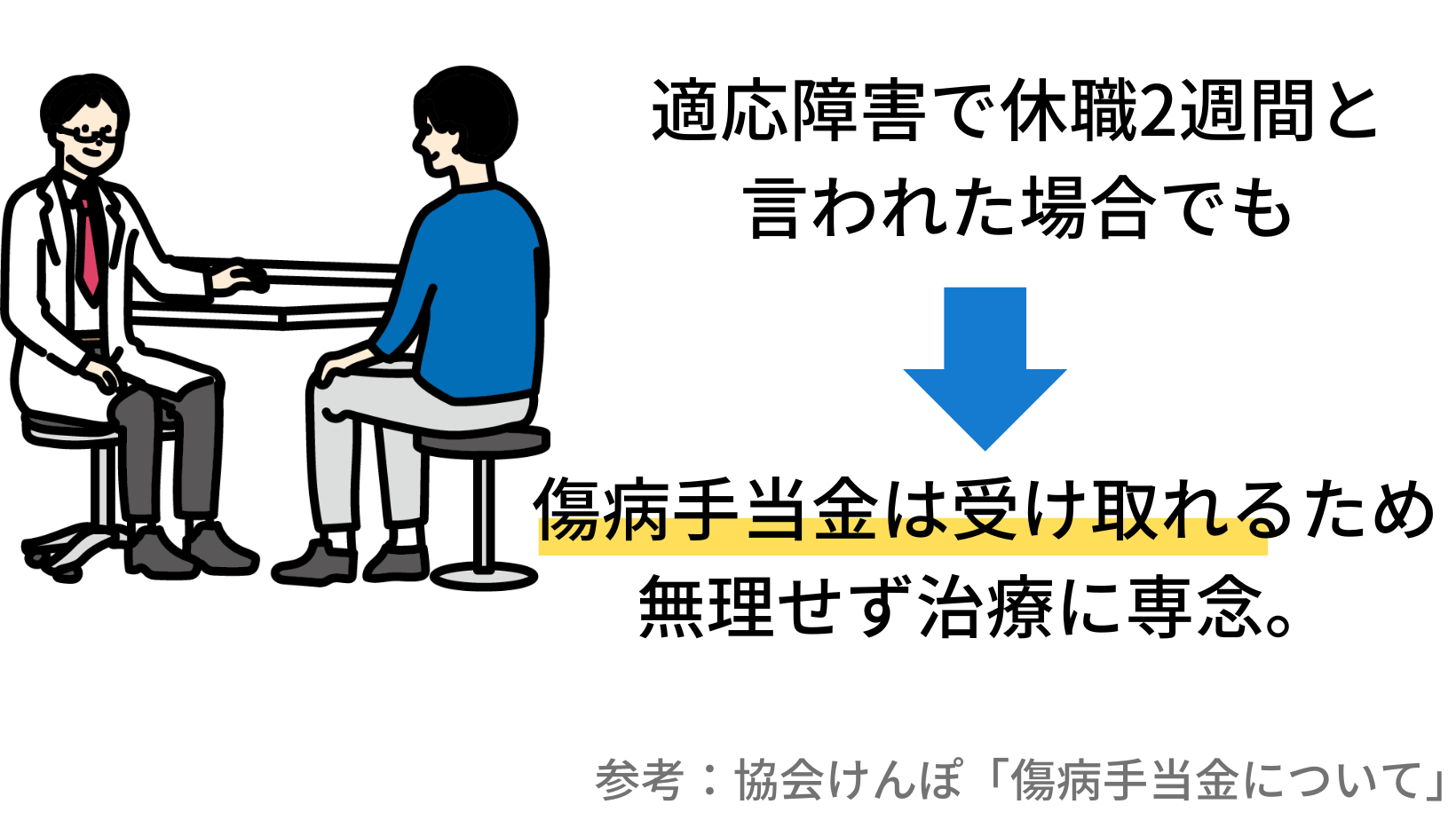

適応障害の休職が2週間と診断された場合

最近は適応障害が増加してきた影響かお医者様の中には、休職期間を2週間と言われる場合もあるようです。

この場合であっても傷病手当は受給できますので、もし適応障害が完治していないと感じた場合は無理をせず通院時にお医者様へ申告することが良いでしょう。

何より怖いことは休職と復職を繰り返すことです。

仮に2週間で復職をする場合は元いた職場環境において、完全に適応障害の原因となりうるストレス因子が取り除かれ

環境が一変している場合を除いては、じっくりと完治させた方が良いでしょう。

参考:協会けんぽ「傷病手当金」

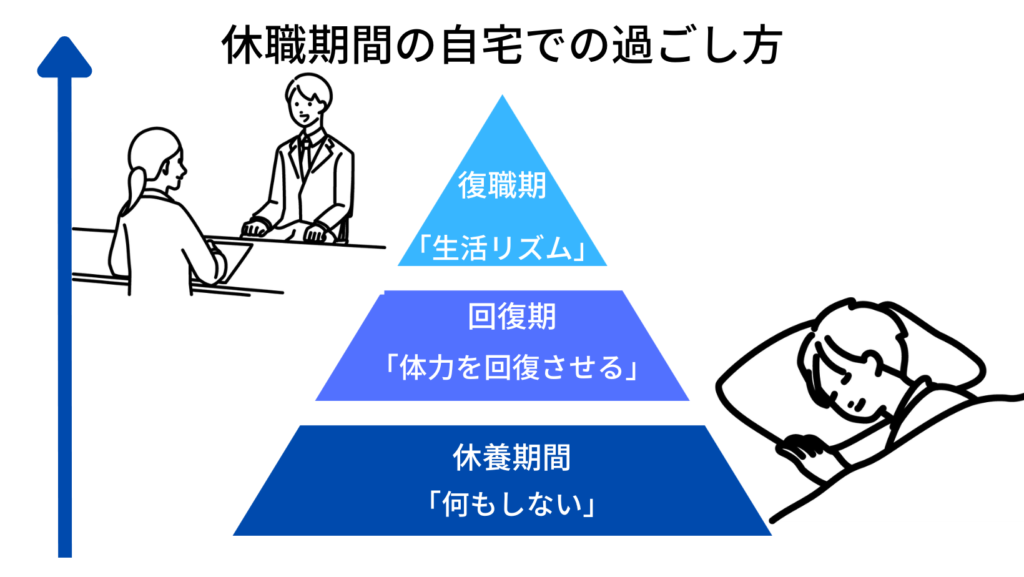

適応障害の休職中の期間毎の過ごし方

メンタルクリニックや心療内科を受診し、適応障害と診断されたとき、医師から自宅療養を指示されることがあります。適応障害の治療では、まず第一にストレスの原因から離れることが何よりも重要なのです。ですが、ただ単に職場から離れるだけでは不十分です。

自宅療養をどのように過ごすかは、「休養期」「リハビリ期(回復期)」「調整期(復職期)」の3つの期間に分けて考えます。

それぞれの期間毎に、「やること」「考えること」「やってはいけないこと」があります。

各期の日数は、それぞれ1カ月を目安にし、合計で3カ月間というのが一般的です。

ただし、期間にこだわらず状況に応じて3週間に減らすことも5週間に延ばすことも問題ありません。やむをえず休める期間が決まっている場合は致し方ありません。

それでは、適応障害の休職中の期間毎の過ごし方について解説していきます。

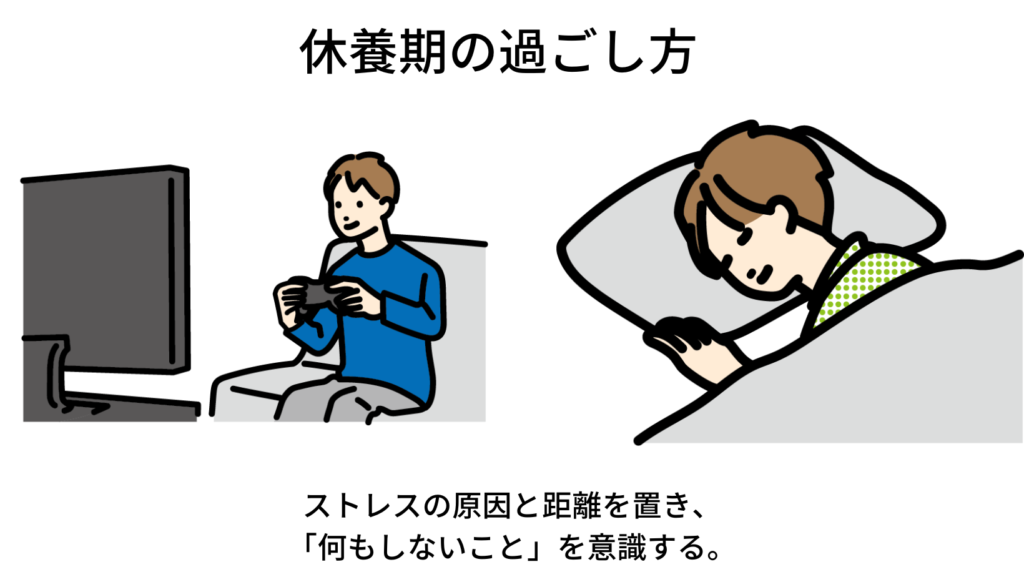

自宅療養の3つの期間:休養期

休養期にやるべきことは「何もしないこと」「無責任になる」

医師から適応障害と診断されたら、適応障害の治療の基本はストレスと距離を置くことが大切です、焦りは禁物です。

特に仕事上の人間関係や、過度な負担がストレスが原因になった際には、体調を回復させるため、まずはストレスの原因と距離を置き、無理せず休養することを検討しましょう。

この時期は一日中、ソファでごろごろしてみたり、テレビをぼんやり眺めてみたり、音楽を聴きたければ聞いて、散歩に出たければでて、食べたいものを食べてください。

「ぼーっとする」「生活リズムを気にしない」「やりたいことをやりたいときにやる」といった心身を休めることに専念する徹底的に何もしない期間と考えてください。

最初の1~2週間は休んでいることで「自分は怠けている」「職場に迷惑をかけている」「会社の役に立てていない」などと罪悪感を感じてしまいますが、休職期間中は自分を見直すきっかけと捉えてしっかりと休みましょう。

気持ちを切り替える為のコツは、仕事に対して無責任になることです。

適応障害が改善しない原因は仕事に対して無責任になれず、職場から仕事についての問い合わせに答え、気持ちを職場に引き戻されてしまい、休養期に休みきれないことが原因になる場合が少なくありません。

職場に関連する情報、雑誌や、ニュース、CMなどを見ると体調が悪くなる場合もありますので、できる範囲で情報を遮断することを検討してください。

同僚や上司からの気遣いの連絡については、休職前に遠慮したい旨を伝えるのが良いです。

不安症状や昼夜逆転などはそのまま情報としてかかりつけの医師や専門医にご相談ください。

休養期にやってはいけないことは「復職のことを考えること」

「自分がいなくて現場は大丈夫だろうか・・・」

「職場に戻れるだろうか・・・」

「以前のように働けるだろうか・・・」

などと罪悪感に苛まれて悶々とすると思います。

ですが、この休養期に復職について考えてしまうと、

抑うつ症状や不安症状を悪化させるきっかけになってしまいます。

復職については、自宅療養の3期目「調整期」で考えるので一旦考えるのはやめましょう。

リハビリ期(回復期)

リハビリ期にやるべきことは「体力の回復」「楽しむこと」「再発防止について考える」

休養期で1カ月程過ごし、じっと動かず気力と体力を補充できたかと思います。

リハビリ期では補充した気力と体力を使用し楽しみながら活動範囲を広げていきましょう。活動範囲を広げて楽しむといっても、いきなり大がかりな海外旅行などは避けましょう。

現在の身体の状態は休養期の生活に慣れており、筋力も衰えていますので活動量を徐々に増やすようにしてください。リハビリのイメージです。

楽しむことについてですが、あなたにとって楽しいことであれば趣味、運動、旅行、温泉、何でも構いません。

仕事とは無関係の純粋に自分だけが楽しむ為の非日常に身を置き、自分をかけがえのない存在として自覚しましょう。そうやって得た、楽しさや感動といったことが社会復帰への原動力となります。

リハビリ期に気を付けること

リハビリ期に気を付けることは休養期が終わった途端に、復職について考えてしまい、「復職後に役立つ資格を取得したい」「パワーアップして復職したい」「休職中になにしてたの?と聞かれた時に答えられるようにしておきたい」などと、頑張りすぎてしまう場合が少なくありません。

リハビリ期は回復を目標とし、ラジオ体操やストレッチ、散歩やヨガ、軽い外出などを意識的に取り入れて行いましょう。以前よりも疲れやすい状態に不安を感じる場合がありますが頑張りすぎず、焦らずに少しずつ身体を整えていきましょう。

調子が良い日にも無理をせず、主治医と相談しながら活動量を増やしていきます。

適応障害の再発防止のために、復職後いかに再発させないかについて考えていきます。

まず考えるべきは、適応障害の発症した原因の精査です。外部環境、他者の行動や言動からくるストレスそのものが問題だったのか、自分自身のストレスへの対処方法に問題があったのかを見極めていきます。

外部環境の問題は、次の調整期で考えます。

リハビリ期は主に自身のストレスへの対処方法に問題がなかったかを考えていきます。

カウンセリングや課題の分離、認知行動療法、自己肯定感を高めるワークなどを行い、

ストレスに適応できるような対処方法や穏やかな考え方を身に着ける必要があります。

これらのワークや管理が1人では難しい場合はリワークプログラムや、就労移行支援事業所を活用し、体調管理や、生活リズム、自己肯定感を高めるワークなどを無理なく行うことができます。

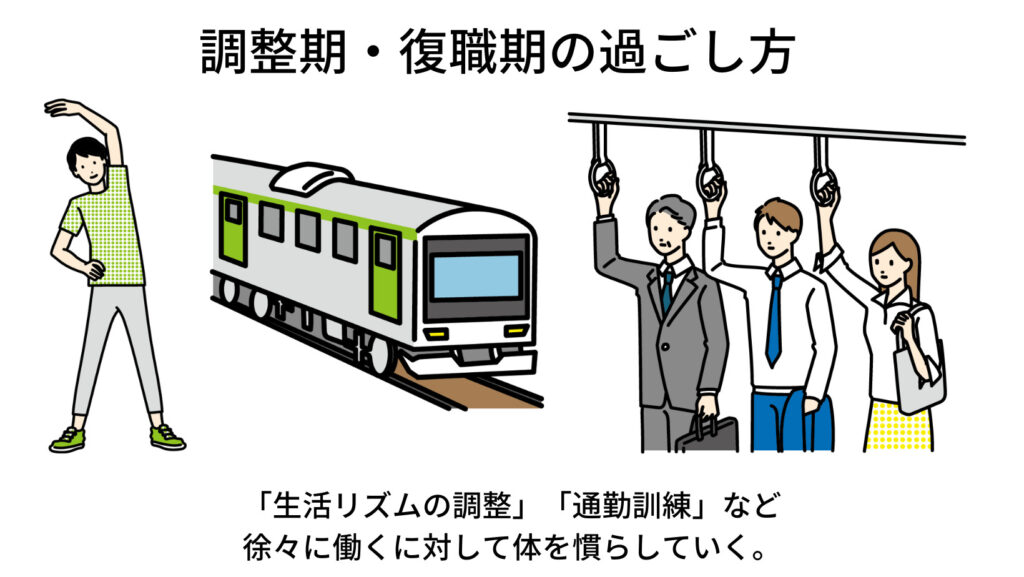

調整期(復職期)

調整期にやるべきことは「生活リズムの調整」「通勤訓練」「外部環境の調整」

リハビリ期の一カ月間で、適度に運動をし、心身ともにリラックスし、働きたくなってきた段階が調整期です。

この、働きたいという欲求があるかどうかが大切です。

「会社から復職するようにせかされている」や「そろそろ働かないといけないのではないか」といった義務感が出ている状態は好ましくありません。

調整期において、まずやるべきことは生活リズムを元のリズムに戻すことです。

休養期からリハビリ期は自分の時間に沿って過ごしています。これを徐々に仕事の時間に併せていきましょう。

ただし、急な変更ではなく30分ずつ起きる時間を早くしていくなどの方法で数日をかけて調整を行いましょう。

寝る時間を意図的に調整することはかえって焦りが出て不眠になるリスクがありますので、起きる時間を早めることで無理なく眠くなる時間を調整していくということです。

仕事の時間に起きることができるようになったら、通勤訓練を行いましょう。

いきなり満員電車に乗ることは避け、まずは出勤時間に家を出て通勤電車に乗り、職場の近くまで行き、そのまま帰ってきましょう。

この時に自身の気持ちの変化があるかどうかを見極めましょう。

職場に近づくにつれて不安や恐怖が増す場合や、電車に乗れないということがあれば、まだ復職の時期ではないということです。

通勤電車に乗って特に問題がない場合は図書館などを利用し、滞在時間を少しずつ伸ばしましょう。

毎日6時間から8時間を図書館で過ごすというのは現実的ではありませんので、図書館には2時間程滞在し、運動や人とのコミュニケーションを行う時間を作り、社会への適応ができるように取り組みます。

適応障害に至ったきっかけが、職場での負荷や人間関係の問題の場合、そのまま復職してしまうと適応障害が再発するリスクがとても高くなっています。元の場所に戻らざるを得ない状況では、復職日が近づくにつれて、再び症状が悪化してしまうケースも少なくありません。

復職後の時短勤務や配置転換、転職について

外部環境の調整は、職場側の担当者との折衝が欠かせませんので人事担当者、産業医、上司とカウンセラーなどと話し合う必要があります。

具体的な調整内容は、時短勤務や配置転換、転職などです。

時短勤務

時短勤務の場合は、個々の職場により事情は異なりますが、まずは4時間程度の時短勤務から始め、2週間から1カ月の間経過を見ながら6時間に伸ばし、2~3カ月かけてフルタイムへ伸ばしていくことで再発のリスクを抑え復職することができるでしょう。

フルタイムになった場合も残業や出張は不可とするのが一般的です。

異動

異動の場合は、元の部署では業務軽減勤務での対応ができないケースや、元の部署での人間関係等が原因となっている場合に有効です。

特定の人物との人間関係に原因がある場合は、なるべくその対象との接点を持たなくて済むような席配置や、仕事の担当を変更するなどの調整を行ってもらいます。

転職

転職の場合は、あまりにストレスが大きく会社そのものに嫌悪感を抱いてしまった場合や、休職期間満了日までに復職ができなかった場合、業界に嫌気がさしてしまった場合に検討しましょう。

転職は、今後どのように生活していくのか、家族や周囲にどのような影響が及ぶのかを予め検討しましょう。会社から離れたいがために急ぎ仕事をやめてしまい、あとから生活が立ち行かなくなるケースも珍しくはありません。

具体的な勤務スケジュールや調整は主治医からの意見をもとに産業医に相談しましょう。

リワークプログラムや、就労移行支援事業所を活用している場合は、勤務スケジュールの調整を支援員が間に入り行ってくれる場合があります。まだ本調子ではなく折衝に自信がない場合は頼ってみるのも良いでしょう。

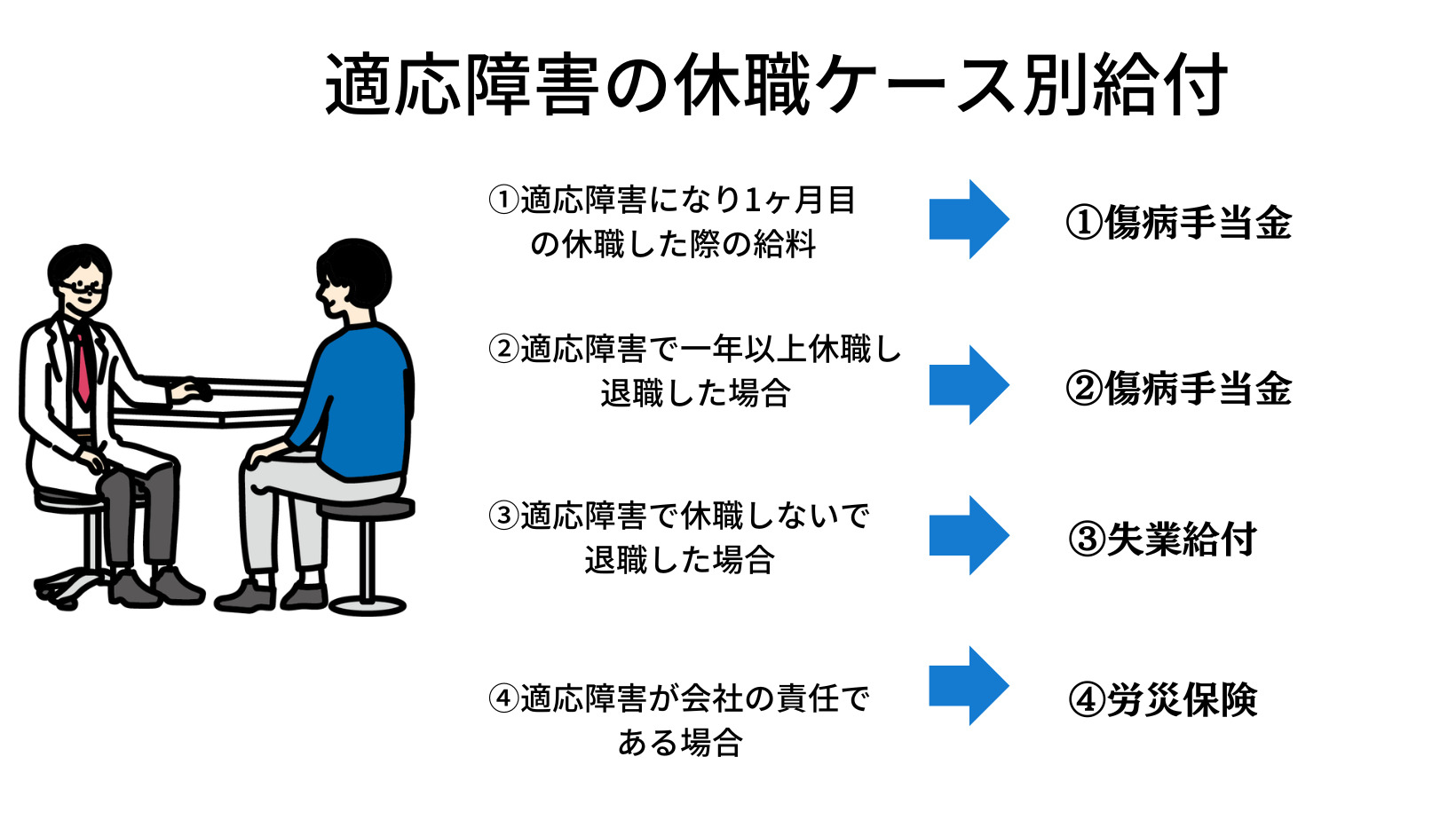

適応障害の休職期間別の給与や受けられる制度

まずは

「どのような形で休職至ったのか?」

「どの程度の期間休職しているか?」によって給付制度も異なってきます。

まずはケース別に手当の流れを解説し、その後制度について解説していきます。

適応障害になり1ヶ月目の休職した際の給料

原則、会社側としてはノーワーク・ノーペイの原則により休職期間の給与を支払う必要はありません。

特に休職による法律はなく各々の会社が就業規則にて定めているのが一般的です。

ですので、一般的に適応障害の休職時には傷病手当金で生活する事となります。

傷病手当金は、一般的には通常の健康保険組合におていては所得の6割が給付され、

大企業の健康保険組合においては傷病手当付加金が合わさり8〜9割の給付となります。

ここで、会社側が所得保障として休職した従業員に手当を支給する場合

傷病手当金より多い場合は傷病手当金がストップされ、少額であっても傷病手当金は差し引かれます。

参考:健康保険法108条1項

ですので、1ヶ月目休職した際は傷病手当金での生活となります。

また、振り込まれるまでの期間については

申請書を提出してから約10日間かかります。

適応障害で一年以上休職し退職した場合

適応障害は環境に依存するものであることから、1年以上の休職後に退職せざる得ない状況もあるかと思います。

この場合は、被保険者期間が退職日(健康保険の資格喪失日)までに1年間ある場合は、退職後も1年6ヶ月傷病手当金受け取る事ができます。

また、支給期間については通算となり、途中の復職する期間があっても復職期間を差し引いた1年6ヶ月間継続給付が可能です。

適応障害で休職しないで退職した場合

適応障害で休職なしで退職した場合は、注意が必要です。

というのも傷病手当は受給できず、

雇用保険の失業保険も自己都合となり、2ヶ月間の待機期間があります。

さらに、受給できる期間も通算期間が10年未満の場合は90日となるため、

適応障害を発症した際は、メールでも良いので一旦休職してから判断するようにしましょう。

適応障害が会社の責任である場合

適応障害が会社の上司のパワハラ等で、会社側の責任による場合は

傷病手当金ではなく、労災保険休業補償給付となります。

この場合も支給条件は傷病手当金と似ていて

- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため

- 労働することができないため

- 賃金を受けていない

という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)等給付と休

業特別支給金が支給されます。

支給額については、

- 休業補償給付・休業給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数

- 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)× 休業日数

となります。

傷病手当金は業務外の傷病であるのに対して、労災保険は業務上のものであるため

当然併給できません。

傷病手当と違い労働災害が発生した状況については会社側に証明する責任があるため(災害の原因及び発生状況という項目)

会社側が認めず、労使間で紛争になる場合もあるので注意が必要です。

参考:厚生労働省「労災保険」

適応障害の休職の伝え方

休職したいと思っても、上司にどのように伝えれば良いか?最も悩むポイントかと思います。

まずは上司に相談する前に、今抱えてる不安を専門医、主治医に相談しましょう。

一般的に、休職をするためには医師の診断書が必要となります。

次に、家族や信頼できる友人、同僚に相談しましょう。

理由として体調を崩してしまっている時や、心が不調の時は適切な判断をするをすることが難しい状態にあります。

そのため、感情的になってしまい休職や休暇を申請するつもりが、勢い余って退職してしまわれる方も少なくありません。そうならないよう、信頼できる方に相談しましょう。

その後、上長に相談しましょう。

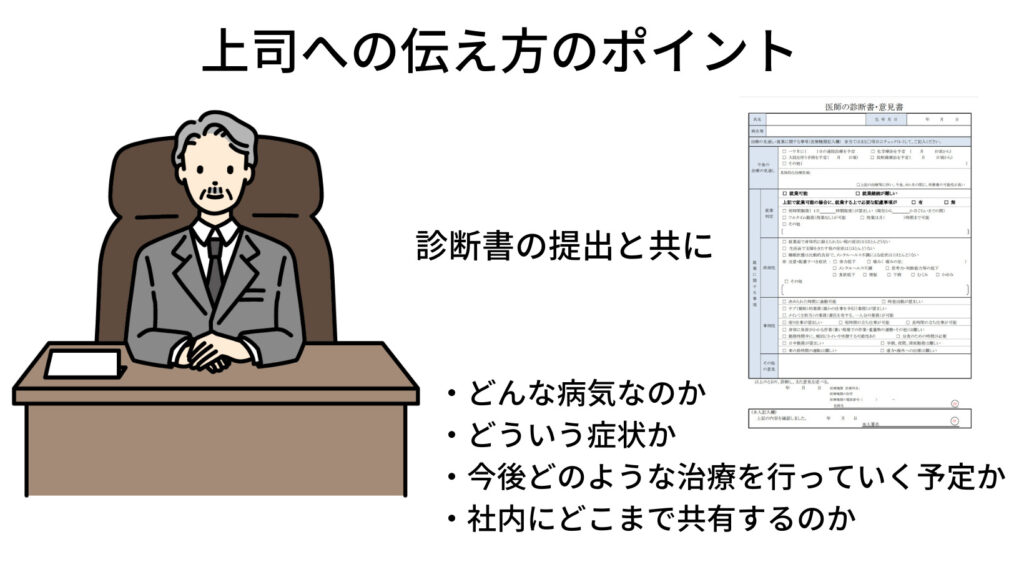

上長に診断書を提出する時は、「なぜ休職が必要なのか?」「主治医にどう診断をされたのか?」

を正しく伝えることが必要です。ご自身で自分の状態を伝えるのが難しい場合は、上長に通院同行していただき、主治医に説明していただくのも良いでしょう。

- どんな病気なのか

- どういう症状か

- 今後どのような治療を行っていく予定か

- 社内にどこまで共有するのか

以上のことを上長に理解していただくことで、職場復帰する際にも配慮していただきやすくなります。

しかし、会社の人間関係や過度な業務が原因で直属の上司に伝えにくい場合は、電話やメールなどの方法で伝えることも可能です。

適応障害で休職時の電話での伝え方(例)

それでは、これまでの内容を踏まえて上司への電話での伝え方の例を解説していきます。

まず、電話で休職を伝える際は以下の点を必ず伝えるようにしましょう

- いつ受診したか(日付)

- 診断名はなにか

- 医師より休職するように指示をうけたのか

- いつからいつまで休むか

- 診断書の送付

- 受診に至った経緯

- 有給の取扱について

- 傷病手当金についての書類について

これらの内容についてあらかじめ、まとめておき伝えると良いでしょう。

適応障害で休職時のメールの例文(コピペ可)

現在の状況に置いて、電話で伝える事が難しい時はメールでも良いので伝えるようにしましょう。

これまでの状況を踏まえながら、適応障害で休職した際のメールのフォーマットを掲載しておきます。

〇〇部長

突然のご連絡失礼いたします。

〇〇部の●●と申します。

〇月〇日に精神科(もしくは心療内科など。病院名は診断書に記載されているためここでは詳しく伝えなくて大丈夫です。)を受診し、医師から「適応障害」と診断を受け、仕事を休職し自宅療養するよう指示がありました。

医師の診断書に従い、本日より〇月〇日まで休職させていただきたく存じます。

(療養期間は延長の可能性があります。)

出社することが困難な状態のため、

診断書は〇月〇日に〇〇部長へ郵送させていただきました。

受診に至った経緯は下記の通りです。

(適応障害に至るまでの過程、過重労働、転勤、異動、パワハラ、いつ誰にどのような嫌がらせを受けたかなどを記載)

耐えていると状況が改善すると思い、希望を持ち働いていました。

ですが、改善される前に、私の心身に限界が来てしまい、

〇月〇日に精神科を受診し、診断書を提出することとなりました。

最後になりますが、自宅療養に伴い、下記の事項を確認させていただきたく存じます。

・有給使用の期間、また、いつから傷病休暇に移るのか

・休職中の傷病手当金の申請について

何卒よろしくお願い致します。

●●

以上が休職時のメールの例文となります。

必要に応じて、郵送などで診断書や会社が定めるフォーマットでの休職の手続きに入ると良いでしょう。

適応障害の休職手続きの流れ

適応障害で休職を検討する際は、心身の休養だけでなく、「会社との手続き」や「制度の理解」もスムーズに行うことが、安心して休職期間を過ごすカギになります。

以下では、実務上必要な具体的ステップをわかりやすく解説します。

まずは会社の就業規則を確認!休職規定のチェックポイント

休職制度の運用方法は会社ごとに異なります。まず確認すべきは、就業規則または労働条件通知書に記載された「休職に関する規定」です。

以下の項目を重点的にチェックしましょう。

| 就業規則のチェック項目 | ポイント |

| 休職制度の有無 | 中小企業では制度そのものが整備されていないこともあるため注意 |

| 休職可能な期間 | 一般的には3か月〜1年など。更新可能な場合も。 |

| 給与・賞与の扱い | 無給が原則ですが、有給休暇を先に使う運用もある |

| 休職時の必要書類 | 医師の診断書・休職願・申請フォームなど。 |

就業規則は社内ポータルや人事部に問い合わせれば閲覧可能です。

適応障害で休職するための医師への診断書の依頼

会社への休職申請には、医師が作成した「診断書」が必要です。

初回の診察では診断書を発行してくれないクリニックもあるので、注意が必要です。

また、最近では独自フォーマットの診断書のところが多いため、

以下のポイントに留意して、主治医に相談・依頼を行いましょう。

- 疾患名(例:適応障害)

- 労務不能の旨(例:「労務に就くことは困難な状態です」)

- 休職が望ましい期間の目安(例:「○月○日より○ヶ月間の加療が必要」)

「会社に提出する診断書」と伝えることで、フォーマットや内容を適切に調整してもらえます。

合わせて、傷病手当金でも利用する旨を伝えておくと良いでしょう。

診断書の取得にかかる時間と費用

- 作成期間:当日〜1週間程度(医療機関により異なる)

- 費用:2,000〜5,000円程度が一般的(自費)

診断書を元に会社(上司・人事)への伝える

診断書が用意できたら、まずは直属の上司または人事に連絡を入れます。

メール、電話、オンライン面談など、状況に応じた適切な方法で報告しましょう。

メールでの例文は前述のフォーマットをご利用ください。

適応障害の休職前面談で確認すべきこと:業務引き継ぎと連絡体制

診断書提出後、上司や人事と面談の場を設ける場合が多くあります。

この面談では、業務の引き継ぎと休職中の連絡体制の確認が主なテーマになります。

- 引き継ぎ対象業務をリスト化して事前に提出しておく

- 引き継ぎ資料は可能な範囲で簡潔にまとめる(Wordやスプレッドシートなど)

- 定期連絡の頻度(例:月1回メール報告など)

- 復職前面談のタイミング(1か月前など)

- 会社側からの連絡窓口(人事、産業医など)

休職時は、何も考えられないほど辛いかもしれませんが

もし、復職を考えている場合は連絡を一切断つのではなく、最低限のつながりを保つことが、円滑な復職やトラブル防止につながります。

1人で考えず信頼できる人などに相談しながら、冷静な対応を心がけましょう。

適応障害の原因と症状

ストレスが許容量を超えて、限界突破してしまったときに起きる状態で

もっとも身近で頻度が高いものが適応障害です。

適応障害は、その名の通り、環境にうまく適応できないことによって生じる心のトラブルで、うつ状態や不安症状、意欲や自信の喪失、体調不良などが生じます。

環境やライフスタイルの変化、負担や責任の増大、挫折や失敗、叱責や避難といった否定的な体験、孤立的な状況が原因となる場合が多いとされています。

適応障害の代表的な治療方法

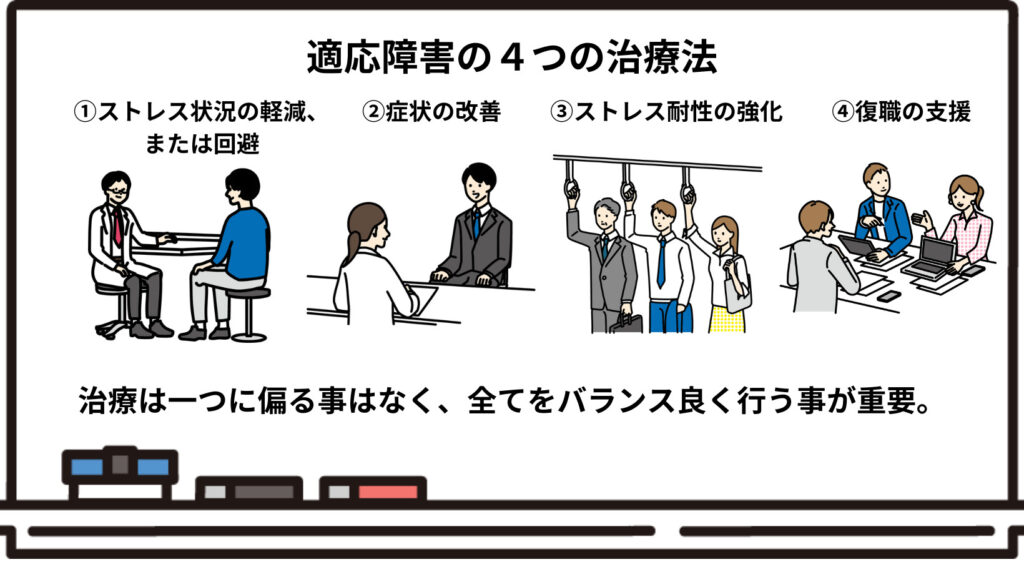

適応障害の治療は四つの要素から成り立っています。

- ストレス状況の軽減、または回避

- 症状の改善

- ストレス耐性の強化

- 復職の支援

職場の人間関係や過重な業務のストレスによって生じた心と身体の症状に対して、

医師によりストレス状況の軽減やまたは回避、症状の改善が行われます。

自宅療養や投薬によってある程度改善した段階でストレス耐性の強化を行い、治療の最終段階として復職の支援を行います。

ストレス耐性の強化は主にカウンセラーが行い、復職の支援は職場の関与が大きくなります。

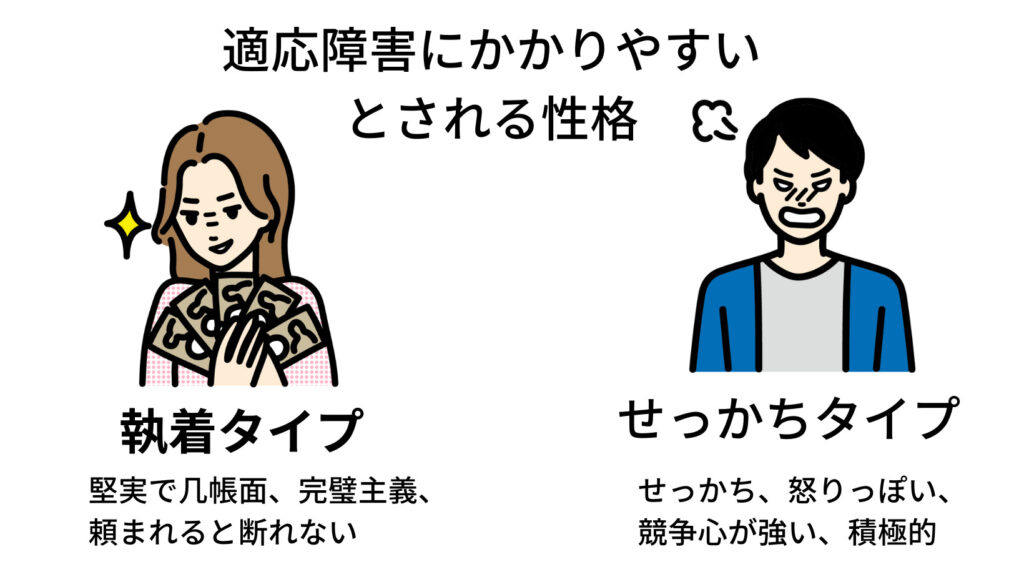

適応障害にかかりやすい人

適応障害にかかりやすい人の性格ごとに気をつけるべきこと、チェック方法などについてお伝えします。

執着性格の場合

堅実で几帳面、完璧主義、頼まれると断れないといった性質を特徴と知る典型的な執着性格

職務を遂行することに忠実なあまり、その邪魔になる感情や思考を無意識のうちに押し殺してしまっている

本当はつらいのにそのことが自覚できず、ストレス状況の真っ只中であっても、「やらなければならない仕事だから」「会社のためだから」「周囲に迷惑はかけられない」とばかり考え、働き続け、心と身体を蝕むのです。これを過剰適応と言います。

執着性格の人は自身の中の秩序がいったん崩壊してしまうと立て直すのが難しいといった特徴も持っており、いっそう回復を困難にします。

執着性格の人が気をつけるべきこと

執着性格の人は過重労働が最も嚙み合ってしまい自身のキャパシティを超えて過剰適応してしまいます。

誰かが気づき止めない限り立ち止まることもできません。

自分で気づくころには、かなり悪化している状態にあります。

執着性格の問題点は、自己管理能力の欠如です。ですので、気をつけることはセルフコントロールです。自身をモニタリングし、コントロールすることが重要です。

執着性格の方のチェック方法

チェック方法はWHO(世界保健機関)が作成した「アテネ不眠尺度」と厚生労働省が作成した「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」を利用してください。

心身の不調は本人が気づいていないだけで、小さなサインを見逃してしまっていることがほとんどです。自分に関心を向けてチェックリストに向き合うと気づきがあると思います。

もう一つのチェック方法は週末、自分の顔を鏡に映してじっくり観察することです。

- 髪のパサつき

- 白目の充血

- 目の下のクマ

- 肌のくすみやシミ

- 唇と歯ぐきの暗赤色化(黒っぽい赤色や紫色)

- 毛細血管の浮き出し

- 舌のむくみ歯痕

といった、全体的にやつれた表情を視認できます。

これらのセルフチェックに引っかかった場合は、仕事に支障が出ていなくても、先ほどお伝えした過剰適応だったり、身体が悲鳴をあげている状態の場合がありますので、仕事の取り組み方や、仕事に対する姿勢を見直す必要があります。

せっかちタイプの場合

怒りっぽい・競争心が強い・積極的・野心家・早口・多動などを特徴とするタイプA行動性格と呼ばれています。

原動力となっているのは強さではなく、自尊心が傷つけられることへの極度の危機感、自己防衛であることがほとんどです。両親にあまり愛されなかった、ほめてもらうことが少なかったなど、幼少期に信頼感の乏しい人間関係を過ごしていることが多い傾向にあります。

実際のところ自己評価が低く、いくら成功しても満たされず最終的には疲れ果ててしまい適応障害になってしまいます。

せっかちタイプの人が気をつけるべきこと

身体の変化としては、不眠、動悸、高血圧があります。

不眠は入眠困難よりも中途覚醒が症状として表れやすいです。

そのほかの症状は、耳鳴り、頭痛、のぼせ、目の充血、口が苦い、口が乾くなどです。

心理的な問題点としては、感情的になりやすく、自己防衛のため怒りにつながります。

これは、幼少期の体験に紐づいている傾向があり、改善は困難です。

ですが、怒りにくくすることは可能です。自分の性格を理解し、アンガーマネジメントなどを行うことや、興奮状態にならないよう良い睡眠を取り

不眠にならないように気をつけることが大切です。

参考文献:「もしかして、適応障害? 会社で“壊れそう”と思ったら」

森下克也 60ページ~

休職後は戻りにくい?

適応障害などが原因で休職をして、復職する際に元の会社・部署に戻るは気まずい気持ちになったり、もう戻りたくないと言う気持ちはあるしょう。

適応障害などの精神障害は、発症原因のひとつとしてストレスがあります。

以前働いていた部署でストレスを抱えてしまった結果、適応障害になり休職してしまったので、復職後も同じ部署で働くとなると、また再発してしまうのではないか?と不安になりますよね。

そんな時は、復職面談の際に、上司や人事担当者に理由を説明すれば、配慮してもらえる可能性もあります。

長期間休んでいたので、復職後は周りの目が気になってしまうかもしれませんが、

全員が全員白い目で見ていないので、せっかく復職できたのであれば気にしない気持ちを持つことが大事なのです。

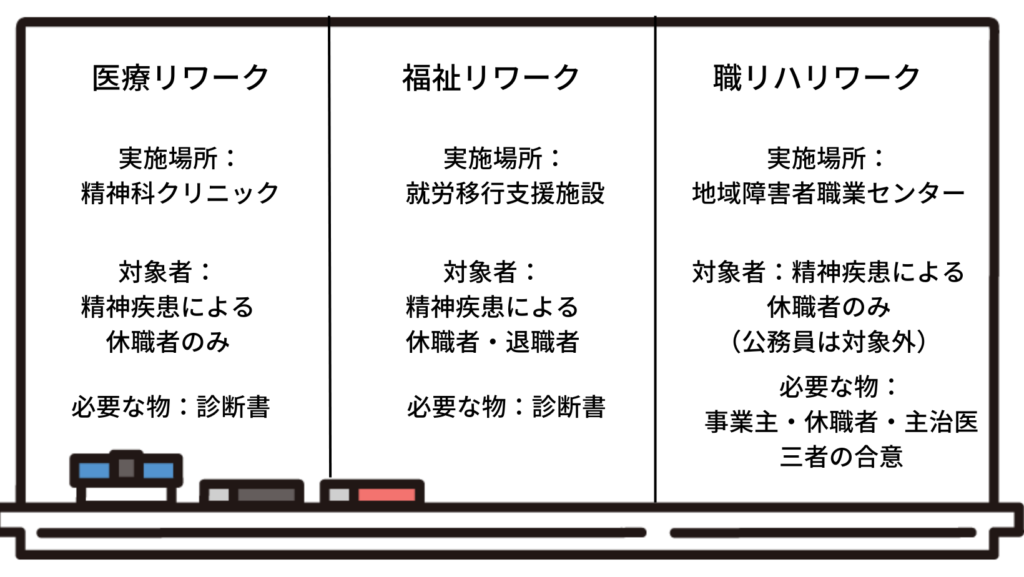

適応障害のある方を支援してくれる機関

職場復帰支援プログラムとは、都道府県や精神科、民間の組織が行っている

適応障害やうつ病で長期療養となった人が、復職の準備として受ける支援プログラムです。

リワークプログラムなどと呼んだりもします。

どのようなことをするかは施設によりさまざまで、一定の傾向はありません。

リワーク施設では心理教育やカウンセリング、リラクゼーション、仕事を想定したパソコン作業などが多くの場合含まれます。

主に3つの主体がリワークプログラムを行っており、ハローワークでは専用窓口を設けております。

就労移行支援事業所

本来は障害や難病をお持ちの方の一般企業への就労を目的とした支援施設が就労移行支援事業所です。

就労移行支援事業所に通いながら健康管理やビジネススキル、具体的な再就職に必要な応募書類作成や面接対策など多岐にわたりアドバイスを受けられます。

これまでに説明した復職するために必要なプログラムの内容を、1人1人に合わせて計画を作成し、支援してもらえる施設です。

中には、復職支援を専門とする就労移行支援事業所もあるため、積極的に活用したいです。

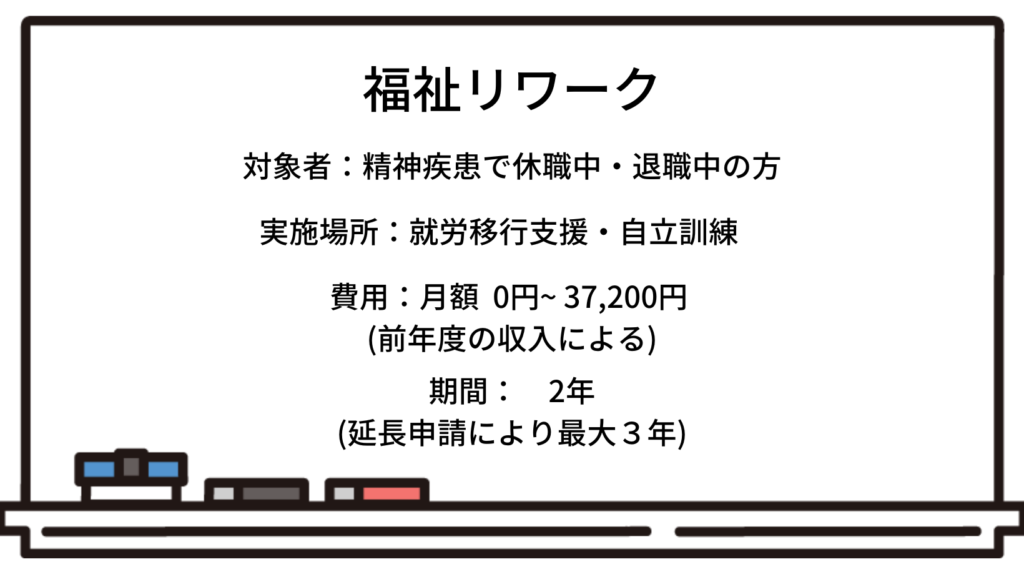

(この場合、福祉リワークと呼ばれます。)

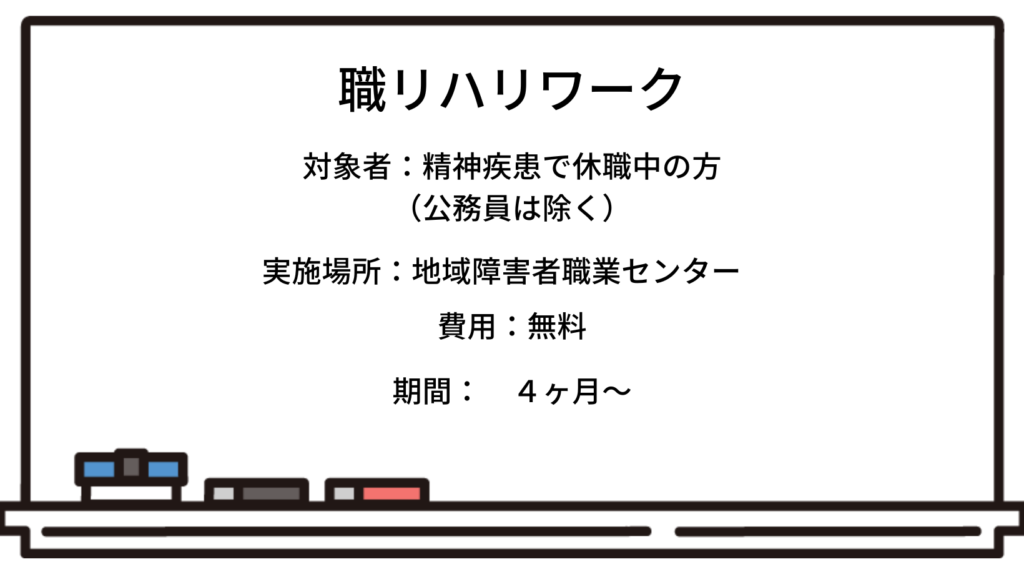

地域障害者職業センター

あまり馴染みがないかもしれませんが、各市町村に設置され主に障害者に対する職業上の支援や雇用主に対する支援を行っているのがこの地域障害者職業センターとなります。

こちらでも、雇用保険をに加入している方に向けてリワークを実施されておりま、職リハリワークと呼ばれます。

また、費用も無料で利用することができます。

ただし、公務員の方は利用することができません。

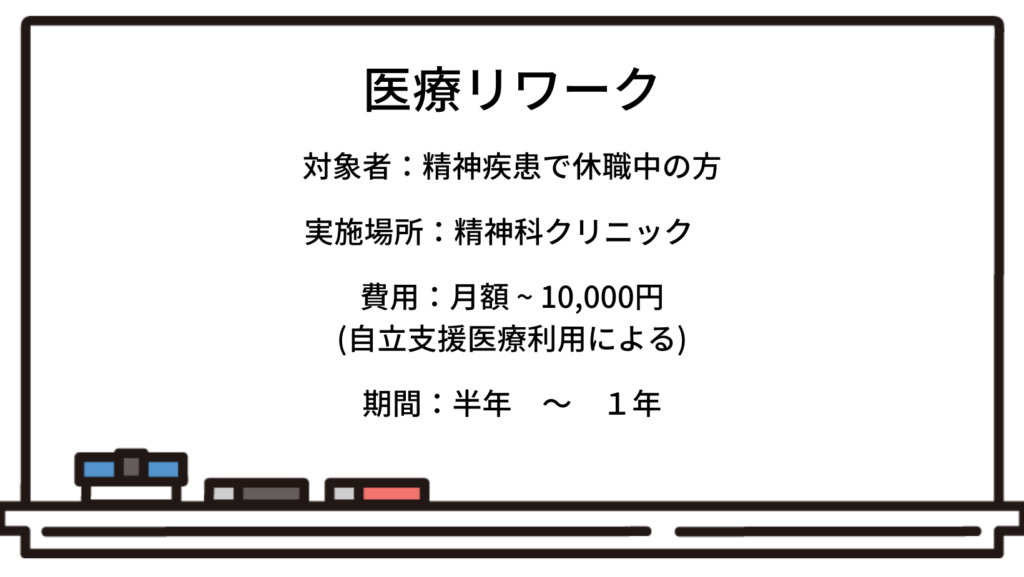

精神科リワーク

精神科の中には、職場復帰プログラムを提供しているクリニックもあります。主に医療リワークと呼ばれています。

この場合は、精神科デイケアという制度を利用して行っております。

こちらも投薬治療と合わせて、自立支援医療で利用が可能ですので積極的に活用すると良いでしょう。

ハローワークでも相談は可能

ハローワークでは、無料で復職者に対する相談窓口を設けております。

選択肢を選びきれない方はまずはハローワークに相談に行ってみると良いでしょう。

職場復帰支援プログラムをどう利用するか

では、これらの施設やプログラムが復職するにあたって絶対に必要かというと、必ずしもそうではありません。

一番の理由は、どんなに精密に作られた職場復帰支援プログラムであっても職場環境、職場ストレスを再現することはできないからです。

そこが最も再発に関与する部分なのに、職場復帰支援プログラムでカバーすることはできません。

しかし、全く不要かというと、そんなこともありません。

職場復帰支援プログラムを利用することのメリットは、仕事時間の生活リズムを取り戻す、軽作業により仕事の勘を取り戻すきっかけとする、心理教育を受けられる、ほかの休職者とコミュニケーションを取ることができるなどです。

こうしたメリットに魅力を感じるのであれば、受けてもかまいません。しかし、本格的な復職支援は、実際に職場に戻り、短時間勤務をこなしていくことでしか達成されないことを知っておいてください。

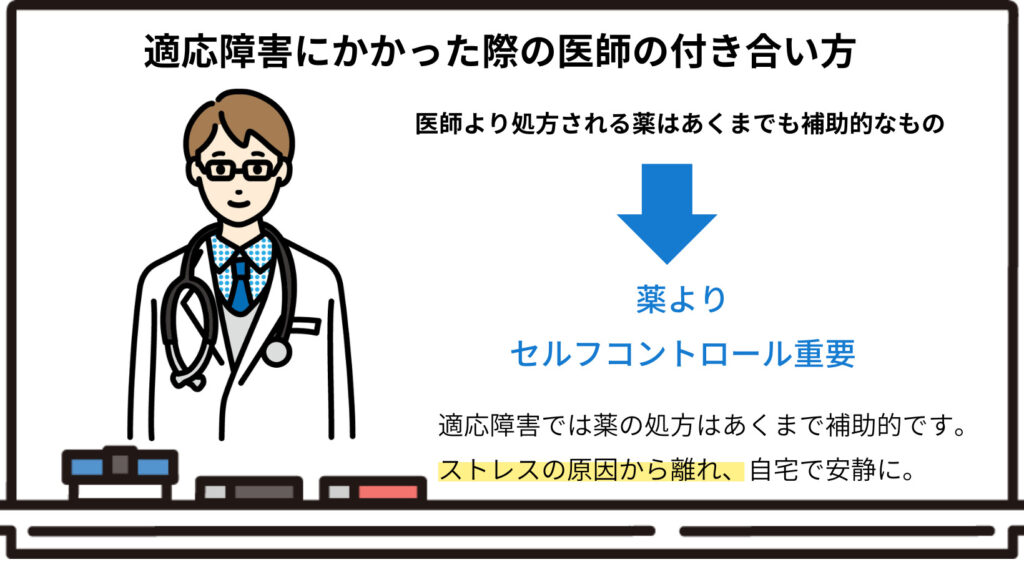

適応障害にかかった際のお医者さんとの付き合い方

適応障害の診断を受けた場合、医師との協力が不可欠です。

病院によってはあまり話を聞いてくれず、薬の処方のみの場合も少なくありません。

適応障害の場合、他の精神疾患以上に薬の使用に慎重にならなければなりません。

薬の処方はあくまで補助的です。ストレスの原因から離れ、自宅で安静にするだけで改善する例が数多くあり、薬よりもセルフコントロールが重要です。

この認識がない医師は適応障害の結果として出現している抑うつ症状だけを捉えて、投薬を治療の主軸に据えようとします。病院を選ぶ際はここに気をつけてください。

治療が適切でないと、改善が遅れるばかりかあっかしてしまうことさえあるので注意が必要です。

適応障害の復職後の悩み

適応障害からの復職後、新たな課題や悩みが生じることがあります。

復職後に直面する可能性のある問題や悩みについてお伝えします。

復職者というのは、微妙な立場に置かれます。

自宅安静が解除されたという意味では適応障害以前により近くなっていますが、かといって周囲の同僚たちと同じように仕事ができるわけではありません。

周囲からはもう治ったとみなされ、無理な量の仕事や責任を押しつけられたり、逆に腫れ物に触るように扱われたりする場合も…。

それに本人も振り回され、自分を見失ってしまうことがあります。

復職者とその周囲は、復職者というものが特別な位置にいることを理解し、できることとできないことを認識しておかなければなりません。

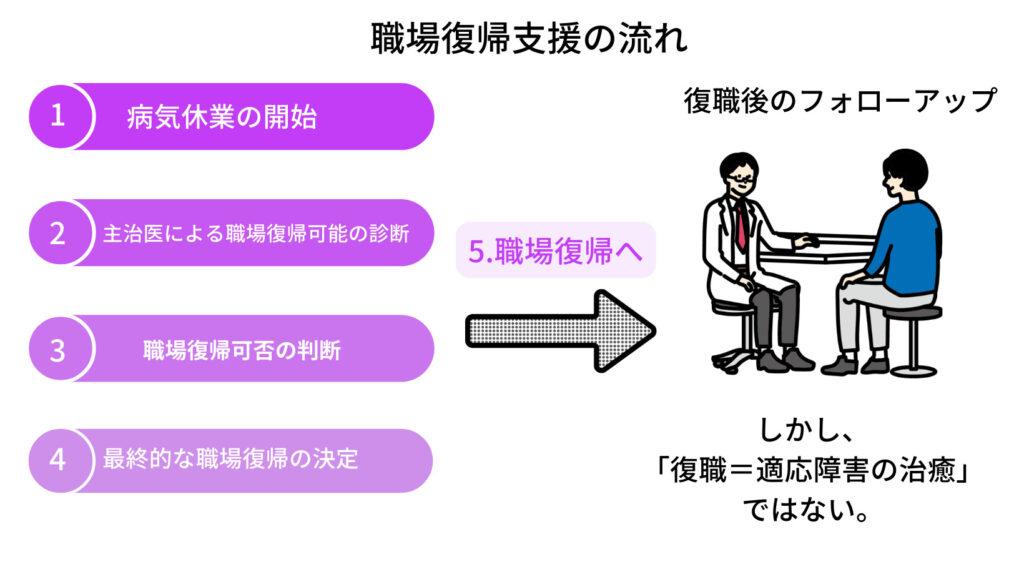

まず、知っておいていただきたいことは、「復職=適応障害の治癒」ではないということです。

厚生労働省による「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」によると、職場復帰支援の流れは次の五つのステップから成っています。

第1ステップ: 病気休業の開始および休業中のケアなど

病気休暇届け・自宅安静の診断書の提出

第2ステップ: 主治医による職場復帰可能の診断

産業医面談・職場復帰可の診断書の提出・リワークプログラムの受講

第3ステップ: 職場復帰可否の判断、復帰支援プランの作成

上司・人事・主治医による評価

第4ステップ:最終的な職場復帰の決定

就業上の配慮等に関する意見書の作成・事業者による最終決定

第5ステップ:復職後のフォローアップ

再発や新たな問題の発生の確認、勤務状況の評価、治療状況の確認

この中で、復職者は第四~五ステップに位置づけられます。

つまり、いまだ人事や産業医、主治医の管理下にある状態です。

事業者側は、復職者が業務を遂行できるのかをまだ確認できていません。気力や体力が仕事のペースについていくことができないのは明白なので、基本的には軽減勤務を課します。

復職後、休職前と同じ部署・同じ役職・同じ業務量を求める会社もなかにはあります。

休職期間が1,2週間の場合は戻れるケースもあるとおもいますが、半年から1年以上休職した場合は戻ることが難しいので、まずは会社に適応できるように復職者側も新たな気持ちで会社に所属する必要があります。

給与や、待遇は変わってしまいますが、あなたの心と身体とこれからの人生がなにより大切です。

適応障害の休職ガイドまとめ

最後に、今回は適応障害になったときの仕事の続け方や、休職や退職する際に使える支援制度や病院の選び方、支援機関についてお伝えしました。

現在うつ病の患者は百万人以上いますが、実のところその多くは「適応障害」と言われています。

環境の変化になじめなかったり、人間関係がうまくいかなかったりで、生じる心と身体のトラブルで、自信や意欲がなくなったり、体調不良、不登校、出社困難、引きこもり、依存症などの問題として表れます。

過敏な人だけでなく、人一倍前向きな人もかかるもっとも身近な精神疾患です。うつ病と誤診されて投薬を主軸に治療すると余計に悪化し、長引く場合も少なくありません。

どうにもならない問題や悩みを抱えたとき、どう対処すれば良いのか、お伝えさせていただきました。ご自身にあった対処方法が見つかると幸いです。

復職したくない!適応障害で復帰するタイミングや同じ職場で復帰できるかどうかを解説

注目 就労移行支援WithYou

精神疾患の就職支援・復職支援を行なっている就労移行支援事業所・リワーク施設。

大阪府・兵庫県の指定を受けて施設で関西圏を中心に支援を行なっています。精神疾患の就職・復職支援で数多くの実績を誇り、専門性の高いプログラムを提供しています。

\WithYouのサポート内容/・交通費・テキスト代・昼食の補助制度が魅力

・簿記やIT、医療事務、動画編集など職業別コースや講師陣が充実

・認知行動療法やSSTなどを専門家から受けれる